��������郊�X�g���A���Ƃ́u�������v�v��

�@1991�N�t�A�o�u������ɂÂ��Đ�㏉�̋��Z��@���Ƃ��Ȃ��Ă͂��܂���90�N��s���̂��Ƃɍ�����������Ă�����{�o�ς́A�����т������Â��Ă���B

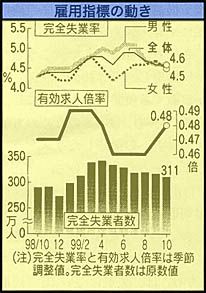

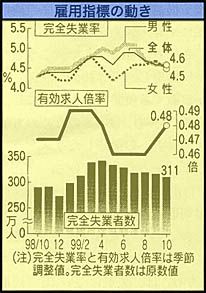

�@99�N10�����J���͒����ɂ��A�A�ƎҐ���21�����A���Ō����A���S���ƎҐ���99�N10��311���l�i���Ɨ�4.6���j�ŁA�����̕s�����͂��܂钼�O��1990�N����134���l�i���Ɨ�2.1���j�ɔ�ז�200���l�A���Ɨ�������܂ł̍ň��L�^���X�V����96�N�T��240���l�i���Ɨ�3.5���j�ɔ��100���l���������Ă���B�������A���������̈��������O����Ă���A�ٗp�j��͂�������Ɗg�債�Ă���B�l����͋ΘJ�Ґ��тʼn�������������x�o��������1997�N�x�A98�N�x�Q�N�Â��}�C�i�X�ł���A���Ƃ��̂V�|�X�����̎�������x�o���O����1.4���������B���̂悤�Ɏ����A���������A�����Čٗp�A�N���A���ȂǏ����̕s�����L�����Ă���B����ɁA������Ƃ̌i�������啝�ȃ}�C�i�X�Â��ł���B

�@�����A���Ƃ́A�������x�o�̖�U�����߂�l����𒆐S�ɓ������������Ȃ��ł��A�ڐ�̗��v�𑝂₷���߃��X�g���E�l���炵�ɑ����Ă������A�����̓����́A��q����悤�ɁA���{�̌㉟�������āA�l���炵�̋��������R�ƓW�J�����ȂǁA���X�g�����V�����i�K�ɓ���A����������������Ă��邱�Ƃł���B�����āA����Ƃ�99�N�X�������Ԍ��Z�A�Â�2000�N�R�������Z�ŁA�g���グ�͗����Ă����v�����͑��₷�h�Ƃ����A���X�g���E�l���炵���e�R�Ɂu�������v�v�Ƃ����`�ł������𑝂��Ă���B

�@���o�V���Ђ́u�X�����Ԍ��Z��Q���W�v�v�i���o11��20���t�j�ɂ��A����Ɓi���Z�������S�Y�ƃx�[�X�B1539�Ёj�̔��㍂�́A�O�N������7.7�����̌����������B�������A��Ƃ̊��Ԓ��̂������������o�험�v�́A98�N�X�������}�C�i�X22.7���������̂ɂ������āA���Ƃ��̂X������4.3���̑��v�ɓ]���A�ň������v�͑O�N������2.8�{�ɂ������A2000�N�R�����ɂ͂R�N�Ԃ��2.3�{�̑呝�v�ɂȂ錩�ʂ��ł���B

�@�Ƃ���ŁA���Ƃ̓��X�g�����e�R�Ƃ���95�N�R������90�N��s���ɓ����Ă���ŏ��́u�������v�v�������Ă��邪�A���Ƃ̃��X�g���͐��{�̌�����i�C��ƂƂ��ɁA�s���������܂Œ������A�D���������Ă�����v�����ł���B�������A���X�g���͕s���ւ̑Ή���ɂƂǂ܂�Ȃ��B��q����悤�ɁA�����v�̐����߂������ƍč\�z�̂��߂̌o�c�헪�ł���B���X�g���̕ꍑ�ł���A�����J�ł̌����ɂ��A���X�g���́A�@��Ƃ̎��ƍ\���̑啝�ȕω��ł���|�[�g�t�H���I���X�g���A�A���o���b�W�h�E�o�C�A�E�g�i�����掑�Y��S�ۂƂ����ؓ����ɂ�锃���j�A�}�l�W�����g�E�o�C�A�E�g�i�o�c�w�Ȃǂɂ���Ɣ����j�Ȃǂ�ʂ������{�\���̑傫�ȕω����������Z�I���X�g���A�B�_�E���T�C�W���O�Ƃ����鎖�ƕ��̍ĕҐ��A�ٗp�̍팸�ȂǁA��Ђ̑g�D�\���ɂ������K�͂ȕω����Ӗ�����g�D�I���X�g���@�@�̎O�ɕ��ނ��ł��邵�A���̕��ϓI�ȁu���ʂ́v�A�A���ō��Ƃ̂��Ƃł���i�ʐ}�E��ؒ������u���E�č��o�ρ|�~�N���̎��_�v����̈��p�B���o�V��99�N�W��30���t�j�B

| �ʐ} |

|

|

�u���ʌo�c�v�H�������X�g����

�����炵������

�@�ł́A���{�̏ꍇ�A���X�g���͂���܂łɂǂ�Ȗ������ʂ����A�Ȃɂ����炽���Ă������B�����̐��E����̂ƂȂ����僊�X�g���U������������̂ɐ悾���āA���̓_�ɊȒP�ɂӂ�Ă����B

�@�ŏ��̃��X�g���́u���ʌo�c�v�ƌĂꂽ�B����́A�킪���̖�20�N�ɂ킽�钴���x�o�ϐ����ɂ��ߏ�~�ς���{�v���ƂȂ�A���ŏ��̐��E�����s���̈������1974�|75�N�s������E�o��̒��Ƃ��ēo�ꂵ���B���{�͂��̕s������E�o���邽�߁A���E�̗v���ɂ��ƂÂ��A�Ԏ������ӂ��ޑ�ʂ̍������A��������̑啝���������A���������̑�ՐU�镑���Ȃǂ̐����i���������B����̓o�b�N�ɑ��Ƃ́A�q�g�i�ٗp�j�A���m�i�Ɂj�A�J�l�i�ؓ����j�́u���ʁv�ɂ�萶�Y�R�X�g��啝�Ɉ��������A�ᐬ�����ł��\�����v�������邱�Ƃ��ł��鍂���v�̐��̍\�z���߂����u���ʌo�c�v�𐄐i����ƂƂ��ɁA�A�o�̑呝���ɂ̂肾�����B���{���{��`�̓��ّ̎��Ƃ��āA�u���[���Ȃ����{��`�v�Ƃ����邪�A���̍����v�����̂��߂ɂ͈��S����l�Ԑ����������Ă悢�Ƃ��ꂽ�B��ꎟ�u���ʌo�c�v�ɂ���āA�����Ƃł͑��Ƃ𒆐S��100���l��������l���������s���ꂽ�B�������āA���{�o�ς͑��̐�i���ɂ��������Či�C�����A78�N�X�������Z�ő��Ƃ͐��͂��߂āu�������v�v�Ƃ������X�g���́u���ʁv���������̂ł���B�������A80�N�㏉���ɓ��{�o�ς͏���s���ɗ������B

�@80�N��ɓ�����ME�����}���ɐi�s�����B�����ԁA�d�@���͂��ߐ����Ƃ̑��Ƃ́AME�����e�R�ɑ�u���ʌo�c�v��W�J���A�t���L�V�u�����Y�������̗p����Ȃǔ��Q�̍��ۋ����͂����ďW�����J�I�A�o�U���𐄐i�A���̐�i����葊�ΓI�ɍ����o�ϐ����i�[�l�R�����S�̌������������̎x���̂ЂƂj���x����ƂƂ��ɁA���E��̖f�Ս����������炵���B

�@���́u���ʌo�c�v�ƌ��т����u�A�o�����^�v�̒~�ύ\���͍�������������Ă���A98�N�x�ɂ͉ߋ��ō��̖f�Ս������L�^���A�s�����̓��{�o�ς̉��x���ƂȂ��Ă��邪�A���̗A�o���z��52���͎����ԁA�d�@�ȂǑ���30�Ђɂ���Đ�߂��Ă���B�������A���̒~�ύ\���ُ͈�~���̓��{���̌����ł��邪�A���{�̑��Ƃ�85�N�A95�N�ُ̈�~�����_�@�ɁA�J���҂Ƀ��X�g���u�������v�����v����Ɠ����Ɏ��{�̗A�o��啝�ɉ��������A96�N�x�ȍ~�����Ƃ̊C�O���n�@�l�̔��㍂�����{�̗A�o���z����܂�邱�ƂɂȂ����B����́A���{�̍����̎Y�Ƃƌٗp�̋������������ƂɂȂ������A�����A���{�̑��Ƃ̓A�W�A�����m�n��𒆐S�ɑ�ʂ̎��{�A�o���s�Ȃ��A�{�i�I�ȑ����Њ�ƂƂ��Ĕ��W��}��ƂƂ��ɁA�����ł͎Y�Ƃƌٗp�́g���h�̂��ƂŎY�ƍ\���̓]���������߁A���O��I�����u���ʌo�c�v���s�Ȃ��A���������̃R�X�g�팸�𐄐i���Ă��Ă���B

�@���̒����ɂ킽��u���ʌo�c�v�����{�I���X�g�����A�킪���J���҂ɂ����炵�����͉̂����B�����v��A�ߘJ���E�ߘJ���E�̑����A1975�|95�N�A�N��200�`300���Ԃ��̃T�[�r�X�c�Ƃ��ӂ���2000���ԑ�̒����ԘJ���̌p���ł���Ɠ����ɁA80�N�㏉���ɂ͑S�J���҂̂X�l�ɂP�l�̊����������p�[�g�Ȃǒ�����A�������̕s����ٗp�J���҂������S�l�ɂP�l�̊����ɋ߂Â��قǑ��債�A�����A�����̊i�����ڗ����đ��債�Ă��邱�Ƃł���B�����Ńo�u���o�ςɂ��Ă͂ӂ�Ȃ����A�o�u������͂��̌��ǂƂ��Ĕ���ȕs�Ǎ��ƂƂ��ɑ傫�ȉߏ�ݔ����c�����B�������āAGDP�Ő��E��Q�ʂƐ��Y��Y�͂��g�債�Ă�����ɑ������ď����L���Ȃ��u���ʌo�c�v�H���́A90�N��s���������炷���ƂɂȂ������A74�|75�N�s�����Ƃ͂�������90�N��s����ŊJ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����ŁA�ǂ��߂�ꂽ���E�A���{���A60���~�̌��I���������ɂ���s�~�ςɂÂ��đł��o���Ă����̂��A������̂̑�Y�ƍĕ҂Ƒ僊�X�g���u�������v�U���ł���B��q����悤�ɁA����͓����ɁA�u�勣������v�ɓ��{�Ɛ莑�{���e�������������ۓƐ�̊Ԃ̋����ɑΉ��ł��鎑�{�͂Ƒ̐��𑁋}�ɂ��肠����K�v�ɔ����Ă���Ƃ�����̔��f�ł�����B

���E���������u�o�ύĐ��v�Ƃ�

�@������̂̑僊�X�g���u�������v�U���̃e�R�ƂȂ�̂́u�Y�ƍĐ��@�v�ł���B����́A�������t�������1998�N�W���Ɍo�ϐ헪��c���ݒu����A99�N�Q���u���{�o�ύĐ��ւ̐헪�v�����t�ɓ��\����A�Â��ē��N�R���Y�Ƌ����͉�c���ݒu����A�u�Y�ƍĐ��v�ւ̌o�c�A�̒i99�N�T���j���ւāA���N�W���ɍ���Ő���A10���Ɏ{�s�ƂȂ����B

�@�����ŁA�u�Đ��@�v�̒��g�ɂӂ��܂��ɁA�u���{�o�ύĐ��ւ̐헪�v�i�ȉ��u���\�v�Ɨ��j�̂Ȃ��ŁA�ǂ����Ă��ӂ�Ă��������Ǝv���������Ɍ����ċL���Ă��������B

�@�u���\�v�́A�u�o�ύĐ��Ɍ����Ă̂����悻�̐헪�X�e�b�v�v����i�K�u�o�u���o�ς̐��Z�v�i1999�|2000�N�x���j�A���i�K�u�����O���ւ̕��A�v�i2001�|2002�N���j�A��O�i�K�u�����Č��v�i2003�N�x���`�j�ɂ킯�A�u�o�u���o�ς̐��Z�v���Ȃ킿�A�s������̒E�o�̂��߂ɂ́u���{�I�ȍ\�����v�Ɏ��g�ނ��Ƃ��K�v�s���v�Ƃ���B���������u�\�����v�v�𐳓������邽�߁A�u���{�o�ς̌���F���v�����̂悤�ɂ˂��܂�����B���Ȃ킿�A����܂ł̓��{�o�ς́u�K���A�ی�≡���ё̎��E�쑗�D�c�����ɏے������ߓx�ɕ����E�������d��v�����Љ�ł������A�Ƃ���B���̂����ŁA���������K����ی����ؓP�p���A�����Љ�Ɍ��ʂ��A�s�ꌴ���������ѓO����D����s�̎Љ�ɂ���A�Ƃ����̂ł���B�u���\�v�́A���̂��߂̕���̈�Ƃ��āA�J���҂ւ̓O�ꂵ�����X�g����Љ�ۏ�̐艺�����Ƃ肠���Ă���B�u�J���Ҕh���v�́u�������R���v���ׂ��ł���A�u����������̍팸�v�u�����ސE�������x�v�����R���Ƃ��Ă���B

�@�������A���̂悤�ȃ��X�g����O�ꂷ��A���R�̂��ƂƂ��āu���Ɨ��̏㏸���s���v�ƂȂ�B�u���\�v�́A���Ƃɂ��āA�u�Z���I�ɂ�����x�̒ɂ݂͔������̂́A�����I�ɂ͓��{�o�ς̊������ɂƂ��Ăނ���v���X�ɍ�p������́v�Ƃ��đO�����Ɏ~�߂�ׂ����Ƃ����Ă���B�����āA�u���{�Ƃ��ẮA�ٗp�ʂł̃Z�[�t�e�B�E�l�b�g�̏[���ɓw�߂�Ɠ����ɁA�����V�����w�l�I�����卑�x�Ƃ��Ă̓��{������D�̋@��ƈʒu�Â���K�v������v�Ƃ����Ă���B����́A���E�����������{�̈�̎p�����A�u�V�����l�I�����卑�v�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��B�ނ�ɂƂ��ĘJ���҂͂ǂ��܂ł��u�l�I�����v�ɂ����Ȃ����A�u�V�����v�Ƃ͉����B�����Ă̒����x�o�ϐ����́A�L�x�ȘJ���͂����݂������炱�����������̂����A����ŏ��q���E����ɂ���ĘJ���͕s���������A�����ŊC�O�i�o�������������߂���21���I���}���āA���E�����҂��邱�Ƃ́A�V�����E�ƌP���E�l�ދ���������x�J���͗\���R�̃v�[�����ʂɌ`���A�p�ӂ��Ă������Ƃł͂Ȃ����B����ɂ���ĊC�O�������ӂ��߂Ă��ł����{�̎����I�v���ɂ������A���{�~�ςɂ������ėL���Ȗ������ʂ�������J���s��̗������������E�����߂���̂ł���B

������̂̑僊�X�g���u�������v�U��

�@�ȏ�̂悤�ɁA�o�ϐ헪��c�̓��\�́A���{�o�ύĐ��̂��߂ɂ́u�s�ꌴ����`�v�ɂ��ƂÂ��\�����v�̎��H���s���Ƃ��A���X�g�����i�̗�����Ƃ��Ă���A�u�Đ��@�v�ɂ͂��̂��߂̐��{�̎x�����肱�܂�Ă���B�ȉ��A�ȒP�ɂ��̓��e���Љ��B

�@���{�́A���̖@���̖ړI���u�Y�Ƌ����͋����v�̂��߂̎��Ƃ��č\�z����Ƃ����Ă���A���́u���ƍč\�z�v�ɂ��Ă̒�`�Â����s�Ȃ��Ă���B�ʎY�Ȃ͂����v�āA�u�w���ƍč\�z�x�Ƃ́A�ݔ��A�l�ށA�Z�p�Ȃǂ̌o�c��������荂�����Y���̌����߂钆�j�I���ƂɃV�t�g�i�ړ��j�����邽�߂̎��g�݁v�Ɛ������Ă���B�����āA���@�́A��Ƃɍč\�z�v��̒�o���`���Â��A���Y������A�o�c�����̗L�����p�ȂǂV���ڂ̊�ɏ]���喱��b�i�ʎY��b�j���F�肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂����ŔF�肵����Ƃɂ́A�i�P�j������Аݗ����Ɣ����E�q��Љ���e�Ղɂ��邽�߂̕��Љ��葱���̊ȑf���A�i�Q�j��s�ɑ�����̊������i����Ƃ̎؋��̈ꕔ�̖_�����A��s�͂��łɎ��{�������ꂽ�u���I�����v�Ŋ��w���j�ɂނ����D�抔���s�̌��x�g�̊g��A�i�R�j�ݔ��p���ɔ����������̌J��z�����Ԃ̉����A�i�S�j�ݔ��p����̍H��Ւn�͏Z��s�s�������c�������グ��Ȃǂ̗D���[�u��F�߂�B

�@���̖@���́A�o�c�A�̗v�����ۂ݂̂ɂ��ďo����Ă������̂ł���A���������e������߂Ĉُ�Ȃ��̂ł������B���̖@���̂˂炢���̏��_�ɂ������B

�@���ɁA���{�����Ƃ̎��ƍč\�z�i���X�g���j�v���F�肷�邱�Ƃɂ���āA�u�ߏ�ٗp�v�������Ƃ��đ��Ƃ̑�ʐl���炵�Ɛl���N�Q�ɂ��n�t����^���A�S�Y�Ƃɂ킽��l���炵�u�������v�𑣐i����@���ł���B

�@���́A���̖@���́A���Ƃ�������Ђ�W�]���čs�Ȃ��A��Ƒg�D�́u���R�v�ȍĕҐ��̂��߂̍����E�����╪�Љ��A��Ƃ̐蔄����x�����悤�Ƃ�����̂ŁA�����������X�g���̉��s�͈�w�̑�ʎ��Ƃƌٗp�s�����Ђ�����������łȂ��A�����E������Ƃ̓|�Y�A�p�Ƃƒn��o�ς̍r�p�𑣐i�����邱�ƂɂȂ�B

�@��O�ɁA���̖@���́A���s�ɂ�������60���~�ɂ���Ԍ��I�����̓����Ɠ��l�Ƀo�u�����Ƃ��̕���́u�ߏ�ݔ��v�u�ߏ���v������o�����o�c�̎��s��s��ɂ����܂܂ŁA���̃c�P�������ɂ���������̂ł���

�ŋ��ŕs�Ǎ�������������s�̎Љ�I�ӔC�̒Nj���

�@�Ō�ɁA�����̕s���̏d�v�Ȉ���Ȃ����Z��@�̍ŐV�̓����ɂ��ĊȒP�ɂӂ�Ă��������B���Z��@�̏o���_�̓o�u������̌��ǂƂ��Ă̕s�Ǎ��ł���B�������A���{�̌�����i�C��͕s�����������A�s���̒����������Z��@���������A���ꂪ�܂��A�r�b�N�E�o���i���Z�u����v�v�j�\�z�ƌ��т��āg�݂��a��h�A�g��������h���Ђ��������A�s���̓D�����������炵�����A���Z��@���[���������̂�1997�N�H�ȍ~�̂��ƁB���Ȃ킿�A���Z�@�ւ������������������A���Z�̑哮���Ƃ������ׂ��R�[���s��Ŏ����̏o����E����Ƃ��Ă̎O�m�،������߂āq�x���s�\�r�Ȃ��������ȍ~�A�R�[���s��ł̎����̏o����͂��������邩�킩��Ȃ��q�x���s�\�r�ɂ��т��A���Z�s��͖����I�ݕ����Q��Ԃɂ�������A���̂Ȃ��Ŗk�C����B��s�A�R��،��Ƒ���̔j�]���\�ʉ������B

�@����ɂ������A���{�́u���Z�V�X�e���̈��艻�v������ɁA����������̌o�ς������邽�߂̗L���Ȏ�i���Ƃ炸�A�݂��a�营���Ȃǂ������ɁA���I���������̎d�g�݂Â���ɔM�����A98�N10���A���ׂĂ̋�s�Ɍ��I���������{�����ł���d�g�݂肱���Z�֘A�@��Վ�����ŋ��s�����������B99�N�R���A����s15�s�Ɍ��I������V��5000���~�����{�������ꂽ���A99�N�R�������Z�ɂ��A�@���s17�s�̂R�����̕s�Ǎ������z�͖�10���~�ł������B���������A��s�̕s�Ǎ��́A�y�n���@�Ȃǂ̗����Z���ł݂�������������̂ł���A�{����s�ƊE�̎��ȐӔC�ōs�Ȃ��ׂ����̂ł���ɂ�������炸�A����ɂȂ�̐ӔC���Ȃ������̌��łƁA��������ɂ�鏎���̗a�����q�̖ڌ���Ŕ��������Ɩ����v�ŏ�������邱�ƂɂȂ����B����ɂ��āA���Z���ɂ��킵���o�ϊw�҂̑�v�u���͂��̂悤�ɂ����Ă���B

�@�u���{�̌��I�����̖ړI�́A�ݕ����Q�̐����̉�����A��s����U�~�ς��ĐӔC�̏��݂����܂����A�X�L�����_�����\�I�����̂�h���ł����āA���̌�̍����ɂ����Ă����Ƃ����A������₩�ȉߏ�̐����ł���B������A�ӔC�ƕ��s�̓O��I�ȒNjy���K�v�ł���A�܂������������s�Ȃǂق��ڂ��Ɏc���Ă��܂��ŏI�I�ȑ����������̕��S�Ƃ����Ȃ��悤�Ď����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�i�u����̋��Q�Ƌ��Z�E�Y�Ɓw��ĕҁx�o��99�N�V�����j

�e����������߂����A���K�o���N�Â���Ƃ���Ȃ郊�X�g��

�@������̓����A�r�b�N�o���ɂ��ƂÂ��č��ۓI�Ȕe�������ɑR�ł��郁�K�o���N�i�����s�j�Â���Ƃ���𒆐S�ɁA������Ă������Z����̑�ĕ҂��}���ɂ����݂͂��߂����Ƃł���B

�@�{�N�W���A���{���Ƌ�s�A��ꊩ�Ƌ�s�A�x�m��s�̑���s�R�s�́A2000�N�H�ɋ������Z��������Ђ�ݗ��A2002�N�t���߂ǂɕ��Љ��������邱�Ƃō��ӂ����B�R�s���v�̑����Y��140���~�]��ɒB���A���E�ő�K�͂ƂȂ�B���̋������\���ŁA�u���{���\�A���E�̌w�ɓ��鋭�͂ȋ��Z�@�ւ�ڎw���v�ƕ\�������B

�@���̓����̃L����ƂȂ������R�̂ЂƂ́A���Z��������ЂƂ����A�����J�^�̐V�������x�̗̍p�ł���B���Z��������Ђ́A��������Ђ̈��ŁA�P���ɁA��s��M����s�A�،���ЁA�����M���ϑ���ЂȂNj��Z�Ɩ����c�ގq��Ђ��������A���Ɖ�Ђ͕ۗL�ł��Ȃ��B���{�̏ꍇ�A��O�����̎x�z���N���푈�ƌ��т����Ƃ������Ȃ�����A�Ɛ�֎~�@�Ŏ�������Ђ��֎~����Ă����B�������A1997�N�U���Ƀr�b�O�E�o���ɂ��Ȃ��邽�߂Ƃ��ēƐ�֎~�@�����肳��A98�N�R���ɋ��Z��������Ђ����ւ��ꂽ�B�������Z���������x��I���������R�ɂ��āA�������⓪��͕��Љ��̗��_�������Ă��邪�A2002�N�t���߂ǂɂR�s�𓊎���s�A�@�l�����s�A�l�����s�ȂǂɍĕҐ����A�Ɩ��ʂ̋�s�E��Ђ�@�l�Ƃ��ēƗ�������v��ł���B

�@�R�s�����̂�����̗��R�́A�h�C�c�ő��̃h�C�c��s���A�����J�̓�����s�o���J�[�X�E�g���X�g����������ȂǁA���E�ł����������������Z�@�֍ĕҁE�W���������ނȂ��ŁA�����ɑR���邽�߁A���V�X�e�������ɂ��Ď�v�č���s���݂̔N��1500���~���v�悵�A���v�́A���{�́A�T�[�r�X�͂ł����E�̂T�w�ɓ���u���E�I�v���[���[�ɂȂ�v�Ƃ����헪�ł���B����͐��E�̋�����Z�@�ւƋ������A�f���o�e�B�u�i���Z�h�����i�j�ȂǓ��@�����ŐV���Ȏ��v�����߂čĕҁE�W�������߂悤�Ƃ����헪�ł���B

�@�����A�R�s�̕s�Ǎ��z�͂T��4000���~�A�������ꂽ���I�����͂Q���~8000���~�ɂ̂ڂ��Ă���B�����āA�������e�R�ɁA���݂R�s�łR��5000�l�̐l�����T�N�Ԃ�6000�l�팸����ق��A�S����645�X�܂�150�X�ܒ��x�팸���A2005�N�ɔN�Ԍo���1000���~�팸����Ȃǂ̑僊�X�g����f�s���悤�Ƃ��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ȋ���A�ꊩ�A�x�m�R�s�̓����v��̔��\�ɂÂ��āA�{�N10���ɂ͋������̘g���������ĕ҂Ƃ��ďZ�F��s�A�������s�̍����v�悪���\���ꂽ�B���s�͂������Ƃ�2002�N�S���܂łɍ������邱�Ƃ�O��ɁA1999�N�x���Ɋ����̑��ݕۗL�ɂ�鎑�{��g�����{����ق��A�l�A�@�l�A���ۋƖ��ȂǕ��L������ŋ����ŋƖ���W�J����Ƃ��Ă���B������̑����Y�͂Q�s���v��98���~���ɒB���A����A�ꊩ�A�x�m�̂R�s���v�̖�140���~�ɂ����E���̋K�͂ł���B

�@�����A���s�̕s�Ǎ��͂R��8000���~�ɒB���Ă���A�����܂ł̂Q�N���̊ԂɎ��{���郊�X�g����Ƃ��āA�@6300�l�̏]�ƈ��팸�A�A151�̍����x�X�A32�̊C�O�x�X�̍팸�A�B�s�Ǎ����̊��S�������������Ă���B����ɁA������A�]�ƈ�3000�l��lj��팸���A2004�N�R���܂łɗv��9300�l�����炷�Ƃ��Ă���B

�@���s�̍����Œa������V��s�́A�����̒����E������ƁA�l�����c�Ƃɋ��݂����������w�̋�s�ɂȂ�Ƃ݂��Ă���B�����āA���s�̍������ӂ͕s�Ǎ��̏d�ׂ̌y�����͂���Ɠ����ɁA�l���Z���Y1254���~�l�����˂�����A�ڑO�ɔ�����21���I�̃��e�[���i�������Z����j�s�ꋣ���ł̏����c���q�i���j�������f�Ƃ�����B���̂��߂ɑ����Y98���~�̋K�͂ƂP�N��1000���~�ȏ�̃V�X�e�������́i�R���s���[�^���g�����V�������Z���i�A�T�[�r�X�\�z�ւ̓������Ӗ����Ă���j���ڋq�l���̏d�v�Ȍ��ߎ�ƂȂ�B���̑_���́A�����Ƃ��̋��Z���Y���A�����M���ւ̗��ւƂ��������@�I�ȋ��Z�s��ɓ����A�a���ی��A�܂��߂Ȓ�����ƁA���Ƃւ̗Z���ȂǁA��s�{���̌����I�����A�������𓊂��̂Ă����v�����`�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�r�b�N�o���\�z�ɂ��ƂÂ��ē��{�ŋ��Z�̃}�l�[�Q�[�����������ɂ�����ł��邩�ɂ��Ă͏�����Y�����̘_�e�i�J������No.36�j�����ЎQ�Ƃ��Ăق����B

�@�Ō�ɂЂƂ��Ɓ\�\���Z��ĕ҂�ʂ��āA����܂œ��{�Ɛ莑�{�̌o�ϓI�x�z�̂��Ȃ߂ƂȂ��Ă����A�������𒆐S�Ƃ���U���ƘA�������ꂾ�������A���ꂪ�Y�Ƒ�ĕ҂ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�����̂���ɑR����\��������ɑ傫�����邱�Ƃ����߂��Ă���悤�Ɏv����B