地域政策研究プロジェクトの研究活動経過の概要

2000年10月1日に実施された国勢調査結果の速報によれば、大阪府の完全失業者率は6.9%(完全失業者数30万5200人、労働力人口総数444万0100人)、大阪市の完全失業率は9.0%(完全失業者数12万2300人、労働力人口総数136万3500人)で、全国の完全失業率5%(2001年7月)に比べかなり高い。大阪の中小企業の倒産、野宿生活者の状態、自殺者の増加など、社会不安の蔓延の原因の一つとして失業の激増があります。

| 完全失業者率 | 労働力人口 | 完全失業者 | |

|---|---|---|---|

| 大阪府 | 6.90% | 4,440,100人 | 305,200人 | 大阪市 | 9.00% | 1,363,500人 | 122,300人 |

追い打ちをかけるように2001年7月4日に松下電器産業(本社・大阪府門真市)はグループ組合員8万人を対象に早期退職の募集を発表、9月から02年1月末までに募集を実施するとしています。グループ全体で5000~1万人が余剰人員とし早期の削減を狙っています。さらにはNTTが7月に社員11万人を対象とした合理化案(退職・再雇用、出向等)を発表、雇用不安を拡げています。こうしたもとで雇用、就業、地域経済を守るために大阪労連にたいする期待が拡がっています。大阪労連の運動01年9月に開かれた定期大会議案などに見てみましょう。

議案のうち「基本方向」、「中小企業の経営を守りくらしと雇用を守る取組み」、「地域労組の拡大と運動の強化」のみを紹介します(抜粋)。

とりわけ・小泉流構造改革に対して、商工・経済団体や中小企業家との共同で、地域経済と雇用を守る取り組みを重視します。大阪労連がその真価を大いに発揮して、全労連の掲げる「目標と展望」を実現する取り組みをすすめていきます。

具体的な課題については、次の5つの課題を掲げて取り組みを強化します。

(1)サービス残業の根絶をはじめとする「働くルール」の確立をめざす運動、失業者の生活保障・雇用確保、NTT、金融などリストラ「合理化」反対闘争

(2) 健保3割負担の導入・高齢者医療制度の創設など社会保障の全面改悪に反対する取り組み、消費税3%への減税求める運動

(3) 「公務員制度改革」反対、市町村合併の強要反対など住民本位の地方自治づくり

(4) 集団的自衛権、憲法改悪、有事法制に反対し、日本とアジアの平和をつくるたたかい

(5) 組織拡大、労働相談センター、地域労組づくり、失業者の雇用促進運動への組織検討、緊急地域雇用特別交付金制度の発展

(1) 最大の課題は「不良債権の最終処理」を中止させることです。政治闘争ですが、中小企業と地域経済を守り、発展させる課題でもあります。株価の低迷など小泉不況が進行するもとで、最終処理はいっそうの倒産と失業をうみだします。対米公約にある最終処理の狙いを明らかにしながら、地域経済まもる運動、中小企業擁護のルール確立の共感と共同を広げていきます。

労働者・労働組合と中小企業家・経営者団体との共同を本格化させていきます。これまで、八尾で長年にわたる行政、商工団体、金融機関など一体となった運動による経済振興条例の制定や守口での市職労や地域労連が商工行政に参加して積極的提言活動をおこない、企業家との交流を広げてきた経験などをつくり出してきました。

こうした新しい情勢のもとで、すべての地域で、実態と要求から出発した地域経済振興の運動をすすめていきます。また、産別・地域は懇談を重ね、シンポや集会、政府への要求など計画をもって具体的にすすめていきます。

全労連近畿ブロックで「関西経済と雇用提言」を発表しましたが、広範な労働組合・経営者団体にはたらきかけ、共同で運動を起こしていくうえで効果を発揮できる「不良債権最終処理対処マニアル」「大阪経済再生プラン」を作成していきます。

(2) 失業・雇用対策では、全国的に地方自治体と議会が政府に「緊急地域雇用特別交付金」事業の継続と改善を求める決議や意見書採択が広がり、全国市議会議長会や全国市長会が「延長決議」を行っています。どのような形態であれ、自治体で地域雇用拡大の事業がすすめられるよう引き続き運動を継続させます。また、失業者の受け皿として、建交労が取り組んでいる失業者NPOの運動などと協力して、大阪での雇用確保を含む組織化の検討を進めます。

現在17の地域労組があり、いくつかの地域労連では、労働相談活動の取り組みと結合させて、地域労組の結成をすすめています。地域労組未確立の地域組織は「すべての地域労連に地域労組を確立する」取り組みに本腰を入れることが必要です。また「地域労組おおさか」が目標としている「1000人の組合員」拡大への援助を強めていきます。

大阪労連の取組みの中で一つの特徴的な活動が「おおさか労働相談センター」です。これは、地域に開かれた労働組合活動として、また未組織の組織化に向けて、重要です。同センターの6月に開かれた第2回定期総会から活動の内容を見てみましょう(抜粋)。

少し引用が長くなりますが、地域にとって重要であり、また将来的には地域政策にもつながる可能性があると思われますので掲載します。

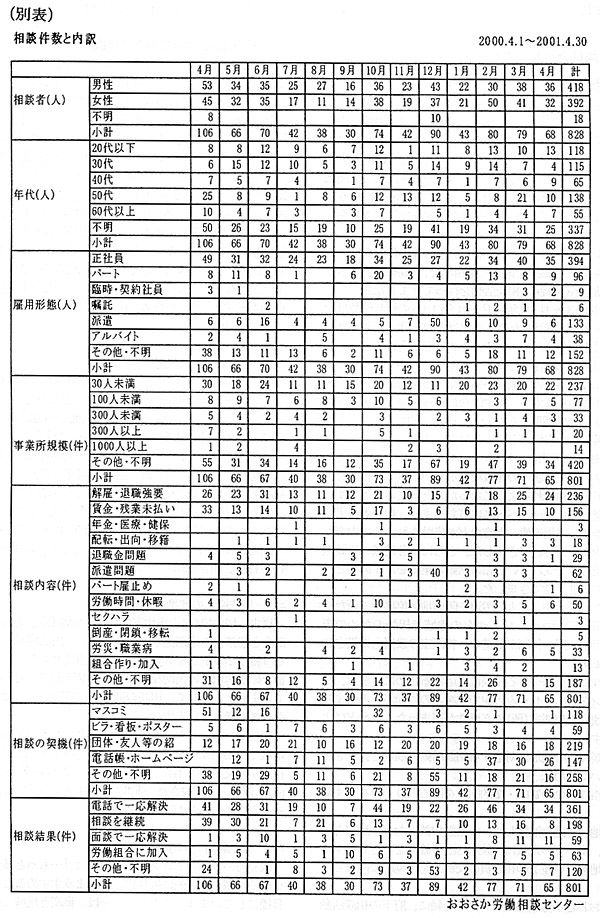

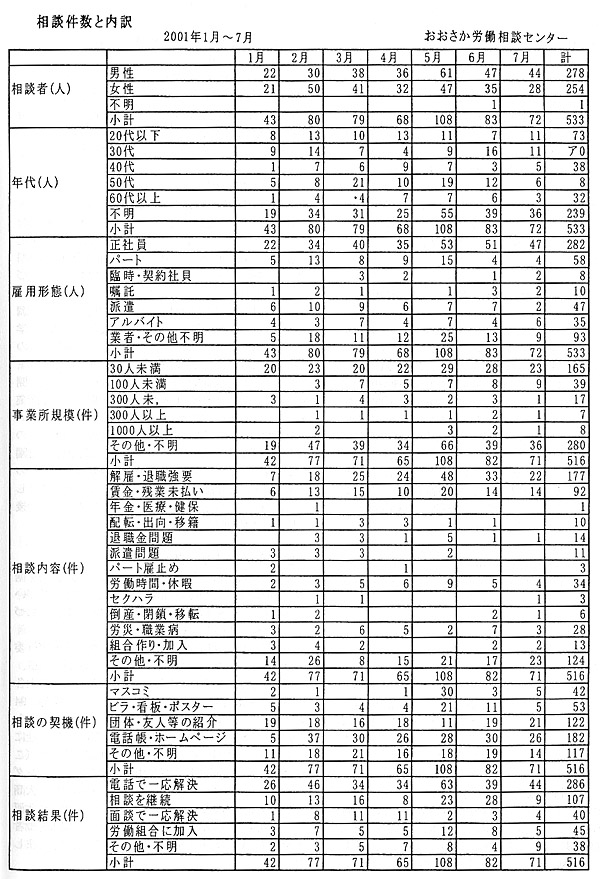

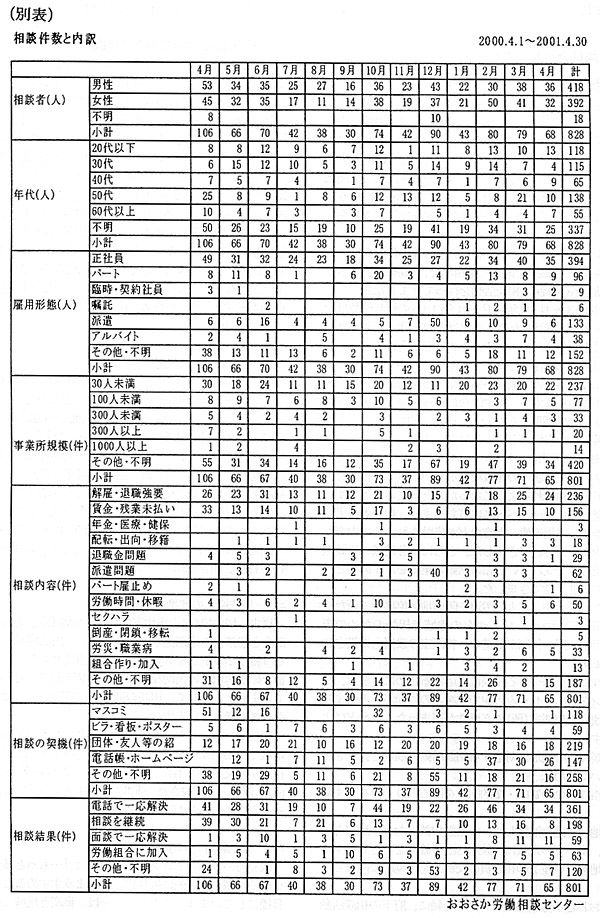

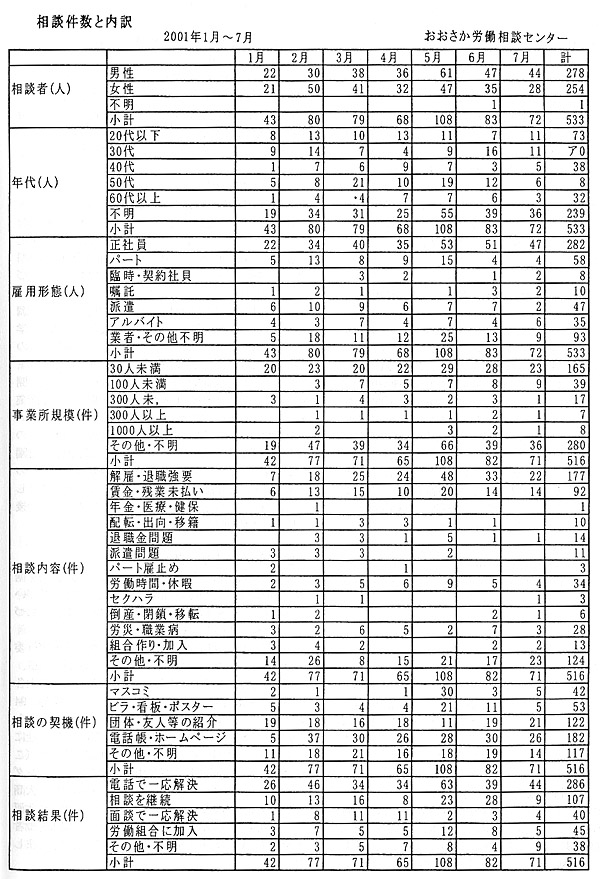

「おおさか労働相談センター」が昨年4月に結成され、今年で801件(13ヶ月)の相談を受けてきたことは、大きな成果であるとともに、新しい画期を作り出したといえます。この「労働相談センター」ができるまでには前史がありました。1998年に大阪労連は、80年代から忍耐強く活動してきた「地域労組」の総括と教訓を前進的に受けとめて、大阪的なセンターとも言える「全大阪地域労組協議会」を結成しました。

単産では対応できない労働者の組織的な必要性から発足しましたが、既存の単産との関係では未整理な問題も残しました。組織数が3000名や5000名の段階になれば、再度位置づけや財政、体制を含めた再度の総括や論議が必要になります。そうした事態を早く迎えたいものですが、「すべての地域に『地域労組』を結成しよう」という方針のもとで、地域労連の活動範囲が広がり、献身的な専従者や専任者の増大ともあいまって、今後も地域労連の重要な目標として発展していくでしょう。「地域労組」運動のうねりが、必然的に「おおさか労働相談センター」を生み出しました。

いま全国的には労働相談活動が多くの県労連で取り組まれており、相談労働者の受け皿をめぐって、「地域労組」の必要性が論議されています。大阪の場合、関連性を予測して先に整理されたことが大きな特徴だといえます。同時に、先に触れた単産との未整理な問題の一つに、労働相談から組織化へ移行する際に、どの単産または地域労組で組織化するのかが残された問題でした。ですから「おおさか労働相談センター」には、単産の関与を義務づけたのでした。こういう経過と背景から発足しましたが、組織的な関係だけにとどまらない新しい労働運動の姿を見てきたことです。

95年以降の産業再生法や金融再生法、会社分割法、民事再生法など数々の企業生き残り策ともいえる財界よりの法律のもとで、労働者の働く権利と雇用が脅かされています。また、パートや派遣などの非正規労働者や請負労働者が急増しています。いま公務員や教職員などの分野にも制度改革の名のもとで、労働者流動化政策をすすめようとしています。また労使関係が安定していた労働組合においてさえ、従来の労働協約や労使慣行を突然ひっくり返されることも起こっています。

労働組合が現在の職場と労働の実態を総合的に取り組むためにも、個別の労働相談活動を行なうことが必要不可欠の課題になってきました。そうした意味では、労働相談活動が、産業や規模の違いを超えた労働運動の基礎になる時代を迎えたのです。組織労働者と未組織労働者との壁がきわめて低くなったもとで、労働紺合の重要な機能になってきたことです。情勢に対応した労働相談活動のできる役員がどれだけ大量にいるのかが、その労働紺合の力や発展につながるのです。

まだ1年を経過しただけですが、大きな財産をつくりました。次の1年は、おおさか労働相談センターを軸にして、単産での具体化、地域での具体化をどれだけすすめるのかが今後の課題になります。相談者からよく話を聞き、法律など分からないことはいっしょに勉強してその問題の解決にあたる「労働相談活動」は、誰でもできる活動であり、経験や交流を通して互いの成長ができる活動です。この裾野を大いに広げることを目標にみんなで奮闘していきましょう。

① 相談者の性別では男女ほぼ同数となっています。(男性50.3%)

② 年齢別では、30歳代以下と50歳代が多く占めていますが、最近のリストラ・人員削減で50歳代に攻撃が集中しており、深刻な状況の反映がみられます。年齢不明が多いのは、相談内容が年齢に関係のない場合は訊かないときがあるのと、尋ねても答えない人がいることによります。

③ 雇用形態をみると、正社員(47%)、派遣労働者(17%)となっています。非正規労働者(派遣、臨時・契約社員、嘱託、パート、アルバイト)は全体の34%を占めています。

④ 事業所規模は、規模が明らかなもののうち61%を小零細企業が占め、企業規模が大きく なるほど少なくなっています。小さな職場で無権利な労働者が多くの問題をかかえていることを示しています。他方、大企業の労働者からも深刻な相談があり、解決が長引いている事例もあります。

⑤ 相談内容は解雇・退職強要(29%)が最も多く、2位が賃金・残業手当(20%)となっており、深刻な不況と労働者犠牲の実態だけでなく、労働者の無権利な状態とサービス残業の広まりがよくあらわれています。

その他欄では、社会保険(料)、雇用形態変更、差別問題、借金・保証人問題、就業規則制 定・変更、昇任・昇格問題、労働契約違反、制服問題、健康診断、休業補償、過積載問題、ノルマの問題・暴力・いじめ・嫌がらせ・職場八分、出張(旅費)問題など多岐にわたっています。

⑥ 相談の契機では、労働相談110番がテレビ放映されたときはたちまちのうちに件数があがり、マスコミの影響力の大きさに驚かされます。

ビラは労力のわりに効率が低いかのように見えますが、ビラを見て電話をかけてくる相談が毎月あり、必要になることを予測して何ヶ月も保管していたことをうかがわせます。また、東大阪市に設置された看板を見ての相談も毎月数件あり、ビラ、看板の持続的な効 果は貴重なものです。

民主団体からの紹介も多く、当センターの名前が広がっていることが実感できます。他方、一度相談に来た人からすすめられて相談に来るケースも増えはじめています。

2月から電話帳(タウンページ)の大阪市内3版に広告掲載したこともあって電話帳を見ての相談が2月から急に増加しました。

⑦ 相談結果では4分の1が相談を継続しています。また、58人が一回目の相談で労働組合に加入しましたが、その後継続して相談をつづけるなかで加入するケースもあります。

不況の長期化と政府・財界が一体となったリストラ・首切りの激増、賃金不払い・正規から不安定雇用への一方的変更など、働くものの置かれている状態悪化の中で、労働相談は激増してきました。このような状況に対応するために、これまで行ってきた産別や地区協議会・地域労連での相談を新たに、「日常的本格的組織的」に行う体制のもとで、おおさか労働相談センターは設立されました。

相談センターはこの1年間、大阪労連の付随機関として、相談室と会議室を備えた事務所で、常勤相談員2名、非常勤1名の体制で相談活動を行ってきました。

1年間(13ヶ月・00年4月~01年4月)の相談件数は相談センターに寄せられたものだけで801件、これ以外に大阪労連のホームページやメールなども含めると1,000件を超える相談件数となります。

これは、多くの労働者が悩みや困難を抱えていることが根底にありますが、集中的な相談日の設定(4月・3日間、10月・2円間)にかかわっての府下的な宣伝、マスコミを活用した宣伝などによる効果、また、タウンページ(電話帳・大阪市内3地域)への掲載や独自のビラやミニリーフの作成、版下の作成などがあいまって、相談センターが広く知られるようになったことによるものです。

相談内容はデータベースに打ち込まれ、相談者の男女別、年代、雇用形態、内容などが集計され、その内容も集団的に検討されてきました。さらに、各地域の相談室や地域労組で受けている相談活動の集約をすすめるとりくみを前進させてきました。

また、この間、東大阪労連や阪南地区協議会で新たに相談室が開設され、いくつかの地域で相談のための専従・専任配置の体制が前進し、相談室の設置も準備されています。

これは増えつづける相談に対応するために、また、相談センターのとりくみの中で地域とのつながりが強まり、地域独自の相談室(所)の必要性が高まったことなどによります。

相談件数の増加に対応する相談活動の前進と拡充を図っていくために

① 相談活動の質的・量的向上を図るとりくみをすすめます。

② 地域労連と連携して、非常勤相談員などの配置をすすめ、すべての地域に相談所(室)の確立をめざします。

③ 地域や単産での相談員の交流会を定期的に開催します。

④ おおさか労働相談センターを軸に、府下の相談活動ネットワークの網の目を拡大していきます。

おおさか労働相談センターの特徴は、最初から「一人でも入れる地域労組」との連携のもとで始められたことです。相談者の多くは解決の道筋だけでなく、実際に困ったことの解決・要求の実現を望んでいます。そして、解決のためには企業との交渉が不可欠です。地域労組おおさかとの連携は相談解決にとって大きな役割を果たすばかりでなく、信頼できる相談センターとしての評価を高めることにもつながりました。また、このとりくみを通じて府下の地域労組の結成のきっかけをつくり、地域での専任者の配置をすすめました。相談に訪れた未組織労働者が地域労組の役員となり、相談員としての役割を果たしているケースも少なくなく、地域労連の活動を活性化させることにもつながっています。今後とも地域労連、地域労組と連携を強め、組織拡大へつなげていくとりくみを強めます。

宣伝活動は昨年4月の「労働相談ホットライン」のとりくみでの宣伝ビラ5万1000枚、春闘宣伝ビラでの紹介、マスコミの活用(ラジオ、テレビ、新聞)、民法協弁護士の協力による司法記者クラブレクチャーなど行ってきました。また、今年1年で相談センターや地域相談活動の質的向上をめざす、学習・研修会を3回行ってきました。産別を含めた参加者を増やしていくことが課題です。

今後、宣伝を重視するとりくみをすすめ、学習・研修会では法律や制度に関するもの、情勢や時事に関するもの、個別相談事例にもとづくものなど、3ヶ月に1回(年4回)程度、恒常的に行っていきます。

従来、民法協(民主法律家協会)とは大阪労連地域組織部会と懇談会を定期化していましたが、民法協が主催する「相談ホットライン」への参加や相談センターの110番での法解釈での援助など双方の相談活動で交流を深めてきました。そして、相談を通じて法廷闘争に発展するケースも増えています。

相談センターとの「労働相談懇談会」も定期化され、地域や産別相談者などから歓迎されています。地域での相談が増えるとともに、気軽に相談できる弁護士(事務所)名簿なども作成され、連携がすすんでいます。今後いっそう、民法協との連携を強めます。

設立時の「相談センターの性格」は「…もっと多くの単産や地域で意識的に取り組まれるようすすめることを目標にしています。このセンターは、単産と地域で構成する原則を貫くことを重視し、役員構成においてもその点を踏まえています」と規定しています。この間のとりくみで地域相談活動との連携はすすみましたが、単産が行っている独自の相談活動との交流では課題を残しました。

民間での相談活動だけでなく、自治労連などの官公労産別でも相談のとりくみがすすみ、傘下組合員の相談だけでなく、関連未組織労働者への接近がはじめられ、相談活動が組合活動の重要な分野として位置づけられてきました。単産での相談活動の経験や相談内容の充実・向上などでの交流・連携が今後の課題となっています。

センターが行う学習・研修会や相談活動懇談会への参加、単産が行っている相談活動へのアンケートのとりくみ、相談活動交流会の開催などをすすめ、改善を図っていきます。

大阪労連はホームページを開いていますが、このホームページが開設されて以来(1998年12月~)のアクセス数は16.600件をこえ、労働相談のコーナーに寄せられたEメールによる相談は237通にのぼり、それぞれ返事を送り返しています。この相談を通じて大阪労連や相談センターへの理解が深まるとともに、労働組合が身近なものとなり、組合加入者も出てきています。また、相談センターではこのホームページに機関紙「OWCC」の内容を掲載してきましたが、日ごとにアクセス数も増えてきています。情報交換の分野でインターネットの占める比重はきわめて高く、その果たしている役割も大きくなってきています。このことは労働組合の宣伝や組織化にインターネットを活用していくことの重要性を示しています。

今後、この分野での体制強化を図るとともに、相談解決事例の紹介や解雇、賃金未払いなどでの「解決マニュアル」のようなものを掲載するなど、いっそう未組織労働者への接近を図っていきます。

相談センターのとりくみを知らせる機関紙「OWCC」は7月から9号まで発行されました。府下のとりくみや単産の相談活動など、いきいきとした紙面づくりをすすめ、定期発行のための体制強化が課題です。また2001年1月から大阪民主新報で「労働なんでも相談」の連載がはじまり、16回目となっています。分担して執筆していますが、内容のいっそうの充実を図っていきます。

守口では守口市職労、大阪労連北河内地区協議会、自治労連北河内地区協議会、市内諸団体が共同して、「商業・製造業実態調査」を実施し、それに基づいた「まちづくり」の運動と政策化が取組まれ成果を上げてきています。その教訓はおよそ次のようです。

「まちづくり」運動の基礎には、市職労の市当局による組織破壊(衛都連脱退策動)にたいする職場の民主化の闘いがありました。1975年知事選勝利でこの問題は解決へ動き、翌76年に団交再開、労資関係改善、当局の謝罪と労務担当助役の辞任で決着しました。このことがその後運動の展開と市民要求が市政に反映される道を開きました。

75年は、市財政危機を理由とした職員の賃金・雇用問題と、繊維(東洋紡の海外移転など)、電機(松下、三洋のME化など)で地域経済と雇用問題が重大な事態になる年でした。こうした状況の下で市職労は、職場民主化で勝利した後の79年から市長選などで下水道100%早期達成、駅前再開発の見直しなどの問題を中心に「まちづくり」の方針を住民に提起してきました。

80年に市職労は市民団体とともに「市民アンケート調査」(住民の2%を対象、調査員210人で個々訪問、小学区ごとに市民要求と「買物実態」調査)を実施し、その実態分析に基づいて市行財政改善の要求運動に取組みました。この「実態調査」を基礎にした運動で、駅前再開発では、ジャスコなどが仮契約を解除・撤退し大型商業床が半減、ホテル、銀行、百貨店、優良生涯老人ホームに全面的に変更。下水道の100%早期達成に努力などの成果をあげました。これに続いて83年には、公立幼稚園の2年保育、学校給食の米飯給食、焼き魚等メニューの充実、箸・陶器食器の導入などを実現しました。こうして守口の「まちづくり」運動はようやく定着し、その後本格的な運動展開を示すようになります。

88年に市職労は「まちづくり」の基本に地域経済を据え、市財政健全化と地域経済再建を住民の要求に基づいて実現することを不況打開実行委員会に提起し、「まちづくり」運動を本格化しました。

90年には不況打開実行委員会を守口生活実態実行委員会に発展強化させ、①「財政分析」(市職労職員支部)、②「住民生活実態調査」(立命館大学守口研究会と市内各種団体で構成、調査員220人で個々訪問)、を実施。94年には③「製造業実態調査」(市内2000社にアンケートを郵送、それ以外に90社訪問、元気と思われる57社にアンケートと訪問ヒアリング調査)を実施しました(これは514社から回答得て中間分析し、さらにヒアリング56社から回答得て最終分析)。96年には市職労は、大商連・各民商、大阪労連北河内地区協議会、自治労連北河内地区協議会、婦人部などと共同で、④働く婦人労働者2000人の「買物実態調査」を各行政区ごとに実施しました。

こうした各種調査分析や研究結果をもとに住民と積極的に対話・討論をしました。「大型好き勝手でええんか!シンポシリーズ」、「商店街活性化とまちづくりの対話集会」、「財政再建と住民要求実現、公共施設統廃合反対・住民サービス充実の集会」、「公民館活動のあり方集会」など開催しました。

また、市職労が労働組合として知り得た市行政の実態や情報などを、月1回から3回の全戸配布ビラや宣伝カーなどで住民に知らせてきました。

このような市職労の地道な活動によって、市職労が市行政に果たす役割が住民に認知されてきました。市職労の住民と一体となった「まちづくり」運動の推進役としての役割が認められるようになったと言えます。

これらを背景に96年には、市当局は住民要求に押されて市長の政策諮問委員会として「地域商業活性化推進協議会」を設置しました(市職労も参加)。97年には同委員会が全住民的要求を盛り込んだ「商業活性化への提言」をし、市当局はこれを受けて全面的に市政に反映させ予算化することになりました。98年には市当局は再び住民要求に押されて製造業の活性化を目的とする市長の政策諮問委員会として「製造業活性化推進協議会」を設置しました。

今、市職労に対する住民の期待も高まる中で、市職労として市行財政の総合政策能力が問われようとしています。現段階で市職労は商業・製造業活性化に関しておよそ次のような政策検討と調査・運動の目標設定を行なっています(以下引用)。

商店主がもうかる(誇りが持てる)・地域に役立つ商店街、住民の安全と青少年などの健全育成や高齢化社会に対応できる商店街。住民に必要とされる商店街づくりを商店街の運動として進める。

商店街対策は、住民のためにも必要で、商店街は住民の仕会資産(準公共施設)であることを住民に認知を求めるための努力を住民と商店街と労働組合が共同で進める。自治体が責任をもって運動を支援する。たとえば、地域の祭や商店街の祭など関係団体が共同してすすめ、地域住民の情報と伝統を継承するセンターになる、生活と福祉・教育・安全に役立つようにつとめ、地域の商店街として住民が誇れる商店街になるようにする。

融資制度は・融資額の拡大などと、細かく細分化しているので、補助金などと併用できるように、かつまとめて大きなくくりにする、また適用基準と範囲の緩和拡大(実績・商店会の協議・業種など)。

行政は、空き店舗問題など緊急で深刻な問題は特別の支援対策を立てる、支援制度や空き店舗情報の発信など積極的支援策を具体的に推進する。

購買力の刺激をする対策では、プレミヤ付商品券の販売計画段階からの支援。一億円規模(五か所で同時販売、一か所で一時間あたり一千円の売れ行き)の実施を効果的に進める。

商店街の取り組みに変化と意欲が外から観て見えるようにする。これらの新規政策で、住民団体との共同で商店街の祭(夜三万人が集う)、フリーマーケット祭では地域も参加し、参加者がそれぞれ集客し相互に信頼感が生まれる。

空き店舗や商店街駐車場など対策を穣極的に改善する。他市の商店街の視察や学習に積極的になって、何とかしたいの青年店主が生まれている。政治的偏見が克服され始めており、いろいろな共同が実現している。

「まちづくり」という観点からみると、安全・快適・豊かな`すみやすいまちを創るためにも、それに相応しい安定した産業基盤の確立が絶対条件となっている。大企業が多国籍化し「リストラ・低賃金構造・解雇や雇用不安拡大・市税収大幅減」をつくりだしている現状から、雇用維持・市税収入面を補っている中小法人や零細個人企業の活性化を図らずに「まちづくり」は望めない。

地城労働者や中小零細企業家などが主体になって「まちづくり」をすすめることが、住民要求や行政サービス拡充させるとともに、職員の「幸福」な生活を守る展望だという問題意識であり、「住民の繁栄なくして自治体労働者の幸福はない」の実践と考えるに至った。

そのルールを「振興条例」などで確立してより確実に、そして行政の責任をも明確にしてすすめることが求められている。

地域経済の役割が総合的な「まちづくり」の中で極めて大きな役割を持つことが、こうした運動のなかで実証されつつある。

(A) 商業では、戦後の食料危機の時代市内の商店街が協力して商品の仕入れをして、呉服屋さんも魚屋さんも一緒になって、地域住民に配給し住民の生活支援をした歴史がもの語るように、地域住民と共に歩むことは商店街の伝統です。それを大切にして現代的に発展させる。また、生活圏に混在する「ゲタ履き」で買物のできる都市型商店街を社会的資産(住民の財産)として守り発展させる方向を住民の合意と共同で進める。

(B) 製造業では、市内の実態を共通認識し、「まちづくり」の土台の一つに製造業の振興を位置付ける。地域経済あるいは地域祉会に貢献(生活を豊かにするモノづくり、消費不況の打開、雇用促進)している中小零細製造業の守口という地域での役割を明確にする。

(A) 商業では、現実の上に、先進の具体例に学ぴ日常の活動での地域住民や労働者との共同を発展させることの重要性と困難性を理解して不況打開の共同を見い出す。

(B) 製造業では、第1段階の認識の上に、実際に製造業の振興のために、顔なじみ同士の「仕事まわしという水準ではなく、地域の「集積」を活用して異業種(住民や労働者を含む)ネットワークに発展させ、新しい「モノづくり」をめざす士台とする。

(A) 商業では、具体的要求や施策を労働者や商業者の共同の取り組みを力に、行政に現実的「提言」反映させる。

(B) 製造業では、「職」と「住」が共存している守口という地域で、地域経済の振興をはかり、住よいまちを創るためには、まちづくり政策が必要である。この「職」と「住」をともに充実させるまちづくりをめざし、商工業者と住民・労働者が協力して行政を巻き込み(行政責任を明確にさせて)民主的議論を行なうことが大切である。住民的規模での「まちつくり」の議論を提起し、その基盤をつくる。

市の政策諮間委員会などの積極的参加を始め、地域経済活性化の課題と全生活の課題との結合と具体的実現を目指した対話や分野別政策の研究も追求し、実現のための市政「政策」、総合的達成の研究とその方向を探究する。

以上の守口「まちづくり」運動の前進からおよそ次のような教訓が導き出されるのでは。

① 自治体行政に携わる市職労が職場の民主化を成し遂げ、労働組合の役割を認識し、地域の問題に積極的に関心を持ち、ねばり強い運動をすすめる中で地域住民に信頼され市民権を獲得したことが、その後の運動を大きく前進させた。

② 地域の諸団体、大学研究室などの協力を得て、実態調査に取組むとともに、それをもとにしながら住民との対話・討論をすすめ、市政に関して全戸配布ビラや宣伝カーで住民に知らせ、住民の要求を常に把握しそれを政策化するなど、実態から遊離せず住民と一体となって運動をすすめたことによって成果をあげてきた。中でも「実態調査」が力になっている。

③ 今後の課題としては、労働組合の総合的な政策能力がいっそう必要となっている。特に、雇用・就業という面で、いっそう具体的な政策化が求められていると思われる。

労働組合の地域活動としてはいささか異色な取組みではあるが、5年間の粘り強い活動で数百年にわたる地場産業である綿花栽培から織物までの伝統産業の復活を目指す自主的な活動が成果をあげ始めてきた。大阪労連北河内地区協議会の活動家が参加する「きしわたの会」は5年前から休耕田を利用して江戸時代から行われていた無農薬の綿花栽培をおこなってきた。現在までつづく泉州地域の地場産業=繊維産業の途絶えてしまった原点からの復活をめざすものであった。

3年以上にわたって化学肥料・農薬が使われていない休耕田で除草・害虫除去を手作業で行うなど、まったくの自然栽培で育成・収穫した3色(白・茶・緑)の綿花が地元企業の協力で糸になり、織物になり、浴衣・ガーゼ・靴下・タオルの製品を完成させた。

「私たちが栽培した綿が『製品』になった―さらに夢を広げてきたきしわたの会―」のレポートは、「結局は問題提起に終わってしまうのかなあ」と思ったこともあると、この5年間を振り返るとともに、「繊維産業に携わっている人たちとの接点をもっていなかったことは私たちの弱点でした」と反省している。同時に“夢”も膨らんでおり“地元自治体が新生児のお祝い品に地場産の布オムツを配れないだろうか”伝統の復活とともに同じ思いの地元企業やそこに働く技術者・労働者との協力・連帯の拡大をめざしている。

天王寺駅から西成労働福祉センターへは歩いておよそ10分ほどであるが天王寺公園の柵沿いの歩道で見る光景は異常だった。公園内の木立にブルーシートの小屋が密集しているのは東京でもあちこちでよく見かけるが、歩道の街路樹の間にも連なっているのには驚いた。さらに驚くのは、今にも雨が降り出しそうな福祉センターのかなり広い露天の敷地に密集し、座り込んでいるおよそ1000人いるであろう人々である。

通常、こうした多数の労働者が集まるところではタバコの煙がもうもうとし、何人かの人たちは酒を飲んでいるものだが、その気配はまったくない。その理由は後になってから判明するが、酒・タバコなどの浪費に使う余裕がないためだ。それに座っているのも何重かになる順番を待つ列のように見える。こうした疑問は働福祉センター労組執行委員の海老さんからの話で判明した。

仕事=収入がなく木賃宿にも泊まれず、食べ物も買えない人たちが“シェルター”といわれる無料の宿泊施設(蚕棚で毛布がつく)に入ることと、ボランテアによる給食の順番を待っているのだが、今夜は雨になるらしいのでいつもより多く集まっているとのことだった。シェルターは臨時のテントも合わせて約800人の収容が可能だとのことなので「入れない人は?」との質問には「乾パン」などが配られるとのことであった。

最近の釜ヶ崎における日雇労働者の状況は西成労働福祉センター労働組合による人数をふくむ階層区分(図表1)で見るとおりであるが、すべてに共通する最大の問題は「仕事がない」ということであり、その結果として周辺に密集する木賃宿の廃業・転業が増えているとのことであった。このことは長期不況と大失業とともに労働者の高齢化が事態の深刻さを加速している。日雇労働者の雇用保険手帳所持者の平均年齢の変化(図表2)で確かめられるだろう。

最近の特徴としては、①東北や山陰から来る人が多いが、県や市町村の窓口で相談したら“釜に行けば何とかなる”といわれたなどの事例もある。

②面接してもなかなか本当のことは言わないが大企業・中堅企業の社員だった人も増えているが、その場合は倒産・リストラで再就職もできないために離婚したケースも多い。

③労働能力の衰えた高齢者が増えているが、府・市の特別対策による就労の斡旋をしても(図表3-1・2)月間で3~4回・収入も2・3万円で“ドヤ”に泊まれない、などであった。

緊急地域雇用特別交付金事業による求人・紹介状況(図表4)は一定の効果はあるが月別の変動が大きいし、期限も来年3月となっており期間の延長と内容の改善が必要だ(調査直後に2002年度以降も継続することとなった)。

また、大阪府による2000年度の緊急地域雇用特別基金事業の実績によれば、委託先・金額は松下・富士通など大企業が多く雇用・就業人数も職安紹介がまったくないか、極端に少ないなどの問題もある。

今日の大失業と長期不況のもとで“釜ヶ先”の現状はどん底まで突き落とされた全国で多数の労働者・勤労国民のもっとも悲惨な実情を象徴する現実であり、雇用と就労・住宅をふくむ最低生活保障確立をめざす労働組合運動の強化が求められるところだろう。

2001年3月の八尾市議会は「八尾市中小企業・地域経済振興基本条例」を全会一致で可決し4月1日から施行された。この条例制定運動は97年に全労連・全商連などが主催した「中小企業都市サミット」における東京の墨田区・大田区における“振興条例”による自治体における中小企業行政の経験に学んだ八尾民商の運動から始まった。

運動は八尾市が全国の市町村でもベストテンに入る中小企業の集積地である事実を市民と行政に広めるところから始められた。中小企業が元気でなければ雇用と街の活気は生まれないとの旺盛な宣伝活動とともに八尾市に産業振興会議の設置を求め実現させるとともに民商役員も参加した。この間の事情について当初からこの運動を支援してきた井内尚樹名城大学助教授は「批判から提案に移る参加の責任を負ったことは大変大きい。」その結果として「参加する役員のレベルがどんどん向上し」「積極的に提言して、産業振興会議の中で積極的なイニシアチィヴを果たしていった」と指摘している(大商連・自治体運動情報)。

振興基本条例全文と制定の背景と役割は別添の資料を参照していただくが、先の井内助教授はその限界と意義について以下の点をあげている。①個々の中商企業発展とせず、産業集積だけすればよいのか。②墨田区の条例にある自治体独自の財源処置がなく、国・府に準ずるだけでよいのか、③大企業の責任について第8条で「地域の振興に努めるものとする 」とした意義は大きい、などである。

本来なら条例とセットで「産業振興センター」設置が必要であったが後ましになってたが、最近になりセンターは「高い公共性から市が直接事業主体となり、公設公営方式で実施する」こととなった。八尾民商はこのセンターを生かす取り組みを強化するとしている。 また、制定運動の最中には市内の自動車教習所廃止による跡地への大型スーパー進出阻止では教習所労働者の雇用確保と跡地の住民本位の利用で労働組合との協力・協同で成果をあげたが、その後の運動では労働組合との協力が疎遠になっているとのことであった。とくに、緊急雇用特別給付金事業の活用は制度そのものがよく理解されていないようであり、振興条例の活用とあわせた中小企業と労働者・労働組合の連携強化が今後の課題と思われた。

中小企業の量的な集積が日本一の東大阪市も90年代から事業所数と雇用労働者数の大幅な減少が続いている。各種製造業(工業)の事業所数のピークは1983年で1万0033であったが98年には8680へと1353事業所・13.48%も減少した。従業員数のピークは85年で9万3906人であったが98年には7万7032人へと1万6874人・17.96%減少した。出荷額のピークは90年の206.5億円であったが98年には1527.7億円へと533.8億円・25.89%減少した。

こうしたもとで98年に実現した長尾民主市政は99年度から2年間にわたり市内全事業素対象とする実態調査を行い、製造業・小売業1万2500、その他業種1万500事業所を課長職を中心とする市職員597人による訪問・調査票回収・聞き取りなどが実施され01年にはその調査結果がまとめられた。報告書で長尾市長は「本市中小企業施策の基礎資料として積極的に活用」していくと言っている。

報告書では「支援策の検討」として次の5点を挙げている。①空き貸工場の有効利用 ②取引交流会の開催 ③IT対応のための支援制度創設 ④コンサルティング機能の強化とこれと連動した経営基盤強化策の提示 ⑤きめ細かな情報提供体制の確立、などである。50万都市で中小企業の日本一集積地における全国的にも例のない全事業所調査をもとにした自治体独自の支援策の充実と発展は大いに注目されるところであり、地域政策をめぐる運動の発展が期待される。

東大阪市には01年6月現在で7つの中小企業集団による協同受注グループが活動している(別掲参照)。これらのグループは東大阪市経済工業課が窓口となり大阪府下はもとより全国規模で各グループの受注できる内容・得意技術・主な機械設備などを掲載した“ものづくりならお任せく下さい”のパンフレットなどによる受注促進などの支援が行われている。

こうしたグループの一つである“HIT”(Higasiiisaka industrial Thinking)は東大阪民商が96年から立ち上げて中小企業による自主的な協同受注活動をおこなってきた。同民商は「高い技術力がありながら小規模経営のために不得手である営業やPRとともに、どんな製品・加工も受注できる業者間の技術と連携・協力がすすんだ」としている。

大企業の生産拠点の海外移転が地域の経済と社会を崩壊させる産業空洞化とともに、日本の工業製品の優秀さを支える“町工場”だけが持っている「技術=わざ」を守るとともに地域の活性化と雇用維持に大きく貢献している。この運動に労働組合の参加と支援が具体的に聞けなかったことが残念であった。

O社は倒産から労働者・労働組合による粘り強い運動によって再建してから18年になる。再建までの9年間の争議があり、現在までには27年間もたっているが、この争議と再建を勝ち取ったのは当時の全国金属・現在のJMIUの労働組合である。争議当時の労働組合役員で現在は経営役員から、多発する倒産・廃業などによる企業再建と雇用を守る要求と運動への経験と教訓を聞いた。

争議中の教訓は「地域の労働組合と地域の中小企業・業者・住民に支えられたから、どんな困難があっても勝利できた」ということである。たとえば争議中には生活費を得るために部品加工やアッセンブリの仕事をしたが、それらは労働組合のある企業、地域の中小企業・下請け企業が出してくれた。ニユースをもっていろいろな企業・労働組合に働きかけたが、そうした地域に支えられたから勝利することができた。

現在、O社は不況下でありながら高い技術力によりとりあえずは安定した経営であり、受注の60%は市外から取り、それらの90%はこの地域に発注している。市外から市内への所得移転の役割を果たしている。技能・技術が集積した地域だからこそ可能であり、われわれもこうした地域の労働組合と中小企業がに支えられたことへの恩返しだ。

大企業のリストラ計画は企業内の正社員のみであり、数字にわたる下請け中小企業とそこに働く労働者の雇用と失業はほとんど表面化しない。割増退職金もなく無一文で放り出される労働者と、多額の借金を抱えて倒産する中小企業経営者とともに、そこにしかない日本の優れた技術・技能を継承する労働組合の今日的役割と責任の重大さを痛感した。

9月9日(木)12時~ 大阪労連・服部副議長などから大阪における雇用・失業をめぐる状況と府労連および各地域労連などによる最近の要求・運動の特徴点について説明を受け資料をいただいた。

同 14時~ 北河内地区協議会で田中議長・亀原衛都連副議長などからリストラによる地場中小企業への影響、守口市職労などによる地域活動の取組みついて聞く。(服部副議長なども同道)

同 15時30分~ 西成労働福祉センターで同センター労組の海老執行委員から最近の日雇労働者やホームレスなどの状況を聞く。(服部副議長など大阪労連メンバーも同道)

9月7日(金)10時~ 八尾民商にて山本専務理事などから01年4月に施行された「八尾市中小企業・地域振興条例」の制定運動と施行後の状況を聞く。

同 12時30分~ 東大阪民商にて岩本事務局長などから、日本一の中小企業集積地である同市の最近の状況・革新市政への転換による全事業所調査を活用した仕事つくり運動についての状況を聞く。

同 14時30分~ 企業閉鎖から労働組合による自主再建の経験と教訓、最近の経営状況をO社・T社長に聞く。

この報告は、これらの労働組合幹部や民商、その他の諸団体からの貴重な聞き取りと、貴重な資料によって取りまとめた。現場で直接の運動に携わっている方々には不充分なものであるが、多忙な中で協力を頂いたことの心からの御礼を申し上げます。

| back | next |