�J���g���^���̒n�搭�����W���߂�����

�@���l�H�ƒn�т�����đ��Ƃ̐��Y���_�ł������_�ސ�́A���Ƃ̒n���ւ̓W�J��C�O�i�o�Ȃǂ̉e�����Ȃ�����A�������猤���J�����_�A�n�[�h����\�t�g�ւƕω��͐����ˑR�Ƃ��đ��Ƃ̑�K�͂Ȏ��Ə����W�ς����n��ƂȂ��Ă���B99�N�̎��Ə��E��Ɠ��v�������ʕi���c�j�ɂ��A�����Ƃ̏]�ƈ��̂���41.2����300�l�ȏ�̏]�ƈ����������Ƃœ����Ă���B

�@����̎����ł͐_�ސ�œ��v�����n�߂Ă��珉�߂āA���Ə������A�]�ƈ������������Ă���B�������T�[�r�X�Ƃ��܂߂قƂ�ǂ̎Y�ƂŁA�قƂ�ǂ̎s�����Ō������Ă���B���̌�ɕs�Ǎ��̍ŏI��������Ƃ̐V���ȑ�K�͂ȃ��X�g�����n�܂��Ă���̂�����A�_�ސ�̌ٗp�ƒn��o�ς͂���߂Đ[���ł���B�܂��A�������ɂ��Όٗp�ґ����ɐ�߂鐳�Ј��E�E����59.8���A�p�[�g�E�A���o�C�g30.70���A�Վ��ٗp��2.97���A�h���E�����]�ƎҐ�6.53���ł���A�s����ȘJ���҂����債�Ă���B

�@�����U�����Ԃ̐��H����y�сA�O�H���H�A�����A�m�d�b�A�x�m�ʁA���ŁA�����A�O�H�d�@�ȂǑ�K�͂ȃ��X�g����ł��o���Ă�����Ƃ̑�K�͂Ȏ��Ə�������A�ٗp�s�����g�����Ă���B�����ɓ��ł̎����6750�Ђ̔����Ȃǂɂ�钲�B�R�X�g��20���팸�ɏے������悤�ȁA�������A�֘A�����Ƃ̍ĕ҂������߂��A������Ƃ̌o�c��@�̑�������O����Ă���B�����ɖ����Đ��@��\�����Ď�����|�Y�����r�L�Ɍ�����悤�ɁA���C���o���N�̍���100���ۏႳ��Ă������Ƃ̍���1�`3�������ۏႳ��Ȃ��ȂǁA�����̓|�Y�Ȃǂɂ���Q���L����A�������ɑ����}�C�J���̖����Đ��葱���ɂ������Ƃւ̉e�����S�z����Ă���B

�@�_�ސ�J�A��90�N1���̌������̕��j�Łu���ƂƕČR��n�̋��_�ł�����_�ސ�v�u�Ɛ莑�{�̐��Y�E�����J�����_�Ƃ��Ă̐_�ސ�v�ƋK�肵�A�j�̂Łu�_�ސ�ɂ����āA�������H�ƎҁA�_�E�����Ƌ��͂��āA�Y�ƁE�o�ς̖���I�]�����͂���A���������̌�����߂����܂��v�Ƃ��Ă���B�����Ɋ�Â��������������߂Ȃ��獑�E�_�ސ�J���ǁA����n�������́A�o�ϒc�̂֒���I���邢�͕K�v�Ȏ����ɗv���E�����A��育�ƂɌʊ�ƂȂǂɂ��v�������s���Ă��Ă���B

�@���Ɍ��ɑ��Ă͏t�������ɏt�������Ƃ��āA�\�Z�Ґ��ɍ��킹�āu�����v�����������A�����̊v�V�𐄐i����A����i���̌����A����j�v�̘J�������S���ėv�����쐬�E�Ƃ�܂Ƃߌ����Ă���B�����A����͑����̒c�̂��Q��A�ċG���_�W��Ȃǂ��s���A���݂��̗v���𗝉��������Ȃ���A���������E������̂Ă̌����ɗ����������C�����v�����������悤�ƌ������̂ŁA27�N�̗��j�������Ă���B�����̒��ŁA�����̂⍑�����X�g���̎��Ԃ�f�����c�����A�ٗp��n��o�ςɑ����Q���ŏ����ɗ}����v������̐i�W�ɍ��킹�Ē�N���Ă��Ă���B�_�ސ�J�A����̗v���ɑ��āA���Ɍ��͕\�����͈�؎���Ȃ��p�����Ƃ��Ă��邪�A�n���J���ǐV�݂ƕ������J���s���̍��ւ̈����グ�ɍۂ��A�ٗp��ۂ����̏��H�J�����ɐV�݂�����Ȃǐ��ʂ������Ă���B

�@93�N2���ɓ��Y�����ԍH��̎����Ԑ��Y���~�Ȃǃ��X�g���u�������v�����\���ꂽ���Ƃɑ��A����܂łɍ���Ă����s����̋������s�ψ������������Y���ԑ�ɐ�ւ��A���ʓI�ȍs���Ɏ��g�B

�@���̎�g�͐_�ސ�J�A�����ȗ��A���߂Ă̗͂��W��������K�͂Ȏ�g�ƂȂ�A�}�X�R�~�ł��x�X�Љ��A�s������Y�ɂ��e����^���傫�Ȑ��ʂ�����������B�����������͓��Y���P�ނ��đ��̏��Ǝ{�݂Ȃǂ��i�o���Ă��ꂽ�����s�̐Ŏ��ɂ��𗧂A���Ԏs��ߗׂ̎����̂���Ə鉺���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��n��o�ςւ̉e��������قǂł͂Ȃ��A���̈ӌ����Z������悤�ȏ�����A�����ɏ\���Ή��ł��Ȃ��������Ƃ���s�\�������c�����B�����ɍ��ԍH��̒��ɘA�g���Ƃ��J���҂���l�����Ȃ��������Ƃ�A�_�ސ�J�A�⌻�n�̌��ؒn��J�̗͗ʂ��猩�ė͂̏W���Ɍ��x�����������ƂȂǂ��L��A���Y�ƒ��ڌ����邱�ƂȂǂ��o���Ȃ������B�܂��A�������֘A��ƂȂǂւ̃A���P�[�g���s���A��`�K�⊈���Ȃǂ��s�������A�O���l���̗�������ȂǂƏ\���ɐڐG�ł����A�_���A�i�����j�Ȃǂ͒��Ԃ��玩�E�҂��o�������Ƃ��炫��߂ĕs�\���Ȏ�g�����ł��Ȃ������Ƒ������Ă���B

�@94�N�ɂm�j�j�̃��X�g�������\������A�����ɐ��J�A��m�j�j�̓��{���Y�}�̓}�ψ���⌠�������������߂��ȂǂƋ��͂��A�u�m�j�j���͂��߂Ƃ��鋞�l�ՊC���̃��X�g���w�������x���c�v�𗧂��グ�Ď�g�������߂��B�i�������Q�Ɓj

�@���̎�g�ł́A���Y���Ԃ̌o�����������X�ɂٌ͕�m�Ȃǂ̋��͂����āA�u�n��o�ς̔��W�ƌٗp�m�ۂɊւ�����v�Ă��쐬���A�����s���ɂ����g�B���̂��������ł��A���l���S���̓X�����ɂ��邪�c���A���F������������ȂǁA�傫�Ȑ��ʂ�������������A��ᐧ�菐���ɂ��Ă͊֘A����g�����̋��X�ɂ܂ňӋ`��O�ꂷ�邱�Ƃ�A����I�Ȑ��i�̐����キ�s�\���Ȍ��ʂɏI����Ă���B

�@�_�ސ�ł͊�Ɠ|�Y�A���Ə����Ȃǂɔ����p�[�g�J���҂�����I�ɑސE����A�ٗp�ی��̓K�p���Ȃ��܂܉��ق����Ƃ������Ԃ��������ŋN�����Ă���B�_�ސ�J�A�͂����ɑ��A���k���L��Γ��R�����A���k���Ȃ��ꍇ�ł����Ƃ������������A�����̘J���҂��x�����邽�߂ɕ������Ă��顓����H�i����{�d�C�d�q������L���m���������͑��k���A��ЂƂ˂苭�������A�킸�������ސE���̎x���A�ٗp�ی��̂����̂ڂ��Ă̓K�p�Ȃǂ����Ă���B�L�����ق̏ꍇ�͓|�Y�̃j���[�X���}�X�R�~�ŕ��ꂽ���Ƃ��A�e���ʂɎ��ł��đސE��������p�[�g�J���҂̖������肵�A���Ȃ�̘J���҂Ɍٗp�ی��̓K�p�����������Ă���B�����̎�g����A�p�[�g�J���҂̋ϓ��ҋ�����̉����A���ׂĂ̘J���҂��ٗp�ی��ƁA�{�[�i�X��ސE��������A��]�҂ɂ͔N���ɉ����ł���悤�v�����f���āA��`���A���⌧�ɗv�����Ă���B

�@�_�ސ�J�A�Ƃ��āA����܂Łu�Θb�Ƌ����v�̎�g�Ƃ��ċ��l����(97.5��11)�A�Ó���(98.5)�A���{����(98.12)�A���l����H�ƒc�n���(99.6��11)�A��a�n���킪���g�܂�Ă����B����ɍŒ������Ƃ��Ď���800�~�ȉ��̊�ƖK��Ȃǂ����g�܂�Ă���B����99�N��2��ɂ킽���čs��ꂽ���l����H�ƒc�n���́A1��ڂ�93�����Q�����A��������w����`�A8��̐�`�J�[�ɂ���`�Ƃ��킹�A26�R�[�X��330���钆����Ƃ�K�₵�A�J���g��������Ƃ���͘J�g�Ƃ����k���Ă���B����54�Ђ���͂��̏�ŃA���P�[�g���L���E�q�������O���s���A����X���ő���Ԃ��ꂽ�����������61�Ђ���̃A���P�[�g������o�����B2��ڂ�79�l���Q�����A34�R�[�X��341�Ђ�K�₵�܂����B�����̃A���P�[�g�Ɋ�Â����l�s�ɗv�����o�������Ă��̌��ʂ�n��ɕԂ���`���s�����B�����̍s���ɂ�蒆����Ƃ̌o�c�҂̏����݁A�����̗v���Ƃ��Č����s���������A�n��J�A���Ǝ��Ɏ����I�ɐ��i���Ă����Ƃ����_�ł́A�͗ʂ��s�����A�s�\�������c���Ă���B

�@���X�g���K����ᐧ��̎�g�́A���Ƃ��W�����A���ƘJ�g���قƂ�ǂ��ׂāu�A���v�ɑg�D����Ă��鉺�ŁA�ٗp�ƒn��o�ς���邽�߂Ɏ����̂̌��������p���悤�ƁA����܂łQ����g�܂ꂽ�B�P��ڂ͂X�T�N�t���ʼn~���s���ŊJ�_�ސ쌧�������s�ψ�����������A�u�s�����猧���A�J���ҁA�������ƁE�Ǝ҂���邽�߂Ɂw�n��o�ς̔��W�ƌٗp�̊m�ۂɊւ�����x�y�сA�w�n��o�ςƒ�����ƁE�Ǝ҂̐U�����͂�����x�̐�������߂鐿��v�^���Ƃ��Ď��g�܂ꂽ�B���Y���Ԃ̎�g���ӂ܂��A�m�j�j�̃��X�g���ɑ��铬���������߂Ȃ���A���͂�P��ƁE�P���Ə��̃��X�g���ł͂Ȃ��A�����S��A���ɋ��l�ՊC���̂����鏊�̃��X�g���ł���A�V���Ȏ�g���K�v�ƌv�悳�ꂽ���̂ł���B�ٌ�m�▯�古�H��Ȃǂ̋��͂����āA�Q�̏��ĂȂǂ��쐬�����B�������A��ʂɏ������W�߂�Ƃ����_�ł́A2�̏��̊֘A���킩��ɂ����������Ƃ�A���������X�g���ɂ����Ă���Ƃ���͎�ɘA���E��Ƃ���������A���������Ƃ͌����Ȃ��ł������B�����A���s�ւ̐����o�E���Ă̐����Ȃǂł͎s���ǂ��ْ������Ă͎��Ȃ��ƑΉ�����ȂǁA���̎�g�̏d�v�������߂Ċm�F�����錋�ʂƂȂ����B

�@2��ڂ͂���ɑ�K�͂ȃ��X�g���������ޒ��ŁA99�N����2000�N�ɂ����Đ_�ސ�J�A�̏d�v�Ȃ��������Ƃ��Ď��g�܂ꂽ�B99�N7�����ɑ��ƘJ���ҁE���{���Y�}�E�ٌ�m�ȂǂƋ������A�u���Ƃ̉��\���������A�s���ŊJ�A�ٗp�m�ہA�n��o�ς̐U�����͂�����c�v�i���̃��X�g�����c�j���������A�����ł��c�_���Ȃ��炷���߂�ꂽ�B�O��̋��P���ӂ܂��A�w�K���c�����Ȃǂ����A�����Ƃ��ꂼ��̎s�������̐�������E�ɕ����������p�����ʍ쐬���Ă����߂�ꂽ�B�X���ł̐�`�����s���ł͏��q���Z���⒃���̎�҂ȂǁA�V��j�����킸���}���ꂽ�B�������s�����c��́u��Ƃɑ����X�g�����K�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��v�u���⌧�̎d���v�Ȃǂ̑Ή������������B���ɂ́u���X�g���K���͌��@�ᔽ�v�i���l�s�c��\�����}�j�ȂNjɒ[�Ȉӌ����o���ꂽ�B�������u���x��������܂��傤�v�u�T�d�R�c�̗���Ŗ]�݂����v�u���X�g���̎��Ԃ����Ă��Ȃ��͖̂��v�ȂǁA�e���}����̈ӌ�����ꂽ�B�ٗp���Ɏ����̂��{�i�I�Ɏ��g��ōs����������Ȃ��Ƃ����F���͊g�����Ă���A���Ƃ̃��X�g���ɂ��Ă����Ƃ����Ȃ���Ƃ����ӎ������܂�n�߂Ă���B�������Ƃ��ẮA�����J�g�ȂǑg�D�l����啝�ɏ������Ƃ�������������A�S�̂Ƃ��Ă͑g�D�l���̔������x�ɏI����Ă���B���̎����̏d�_�ۑ�Ƃ��Ď��g�܂�Ă��邪�A�����ɂ́u7�叐���v�����g�܂ꂨ��A�����̉ۑ肪�W�����Ă��钆�ł��ꂼ����ǂ����������邩�A�V���Ȍ��������߂��Ă���B

�@���s�̒n��o�ϐU�����̒��ڐ����^���͖����⌚�ݘJ�A�A���J�A�Ȃǂ𒆐S��2000�N��ꂩ��2001�N�t�ɂ����Ď��g�܂ꂽ�B���̎�g�͑O���2�̏��Đ���^���̔��Ȃ���A�n��o�ϐU���ɍi�������e�Ƃ��A����܂ł̐_�ސ�̉^����A�S���e�n�̌o�����w�Ԃ��߂Ɋw�ҁE�����҂�e�n�̌o����ςl�B���܂˂��āA�S�s�I�A�s���悲�ƁA�c�̂��ƂȂǂɊw�K����s���Ȃ��炷���߂�ꂽ�B�_�ސ�J�A�����J�A�Ƌ����œ���s�������������A��r�I��g�̎ア�n��ł̐�`�E�˕ʖK��Ȃǂ��s�����B���̏����͋����������Ď~�߂��A���ɏ��X�X�ł͂ǂ��ł����}���ꂽ�B�s���c�̂��܂߁A���s���̊e�c�̂����܂Ŏ��g�����̒��ōō��̐����W�߁A9��3073�M�A�I�ǂ̐R���ɂ��L���������́A8��1751�M�ƂȂ����B

�@�������Վ��s�c��ł͓��{���Y�}�������e�}���u����܂ł̎s�̎{��ŏ\���Ԃɍ����Ă���v���̌����ŏ�ᐧ��͕K�v�Ȃ��Ƃ����s���̈ӌ����Ɏ^�����A���ƈ��Ҙ_�����̈ӌ����q���Ă�ی������B

�@�_�ސ�J�A�Ƃ��ẮA�Ɛ���Ƃ̃��X�g���K�����n���I�ɒNjy���A���̐��ʂ������Ă��Ă���B�������A�_�ސ�J�A���Njy���Ă��鎩���̓������p�����K���ɂ��Ă͐������Ă��Ȃ��B���̓_�ł͍���_��Ȃǂ��ʂ��āA���ق�X�g�����K�����邱�Ƃ́A���[���b�p�Ȃǂł͊��ɍs���Ă���A���{��`�E���R��`�o�ς̉��ł����R�ł���Ƃ̐��_���g���Ă������Ƃ��d�v�ł���B�����ɘA���ȂǂƂ̋����A������Ƃ̌o�c�ҁA�ƎҁA�N�A�����A���Ǝ҂Ȃǂ��ꂼ��̐؎��ȗv���d���Ȃ���A�ٗp�ƌ�������邽�߂ɑ��Ƃ̉��\���K�����铬����傫���g���Ă������Ƃ����߂��Ă���B

�@�����`�[���́A2001�N9����{���璆�{�ɂ����āA���n��̒����Ǝ҂̕������i9��3���j�A�u���X�g�����~�ߒn�抈�������͂���V���|�W�E���v�ɎQ���i9��8���j�A�i�l�h�t�r�L�x���̕������i9��10���j�A�����̒�����Ƃ̕������i9��17���j�Ȃǂ��s�����B�����̕����������Ƃɒn�悪�_�ސ�J�A�ɉ������҂��Ă��邩�Ȃǂ��T���I�Ɏ���

�@���s�𒆐S�Ƃ���d�@�A�����ԁA�H��@�B�Ȃǂ̐����Ƒ��Ƃ́A���������ő�K�͂ȃ��X�g���v��������߂Ă���B���̂������ŁA�����U�A�r�L�̏��Љ��B

���ł́A2004�N3�����܂łɍ����O�̃O���[�v�]�ƈ�18��8000�l��1���ɑ�������1��8800�l�̐l���팸�A���������]�ƈ���1��7000�l�A����21�H���3�����p���A�����ȂǃA�W�A�n�撆�S�ɊC�O���Y���_�g��A���B������݂���6750�Ђ�����Ƃ����v��\�����i2001�N8��28���t�w�����V���x�j�B

�@���̊Ԃɉ�Ђ͘J���҂Ɖ�����ʐڂ��s���]�ЁA�ސE�����v���Ă����B���߂͔����Ă����J���҂��������Ă��Ă���B�֘A��ЁA�h����Ђ̘J���҂ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B

�@�A���̘J���g���́A��Ђ̂����߂鍇�����ɘJ���g�����ϋɓI�ɋ��͂��Ă����Ƃ���������Ƃ��Ă���B

�@���ł̊����Ƃ͐E����Ŋ撣���ē����Ă����B����͒n���s���ɂ��ڂ������Ă����B���c������Ă����W�ł��̊Ԓn������ɂ���`�s�������g��ł����B�n�悩������낢�됺���o�Ă���B���ł̎��Ə����W�����Ă��Ă���x��H��̎��ӂł́A�]�ƈ��̒n��ɗ^����e�����傫���A2000�N10���H����A�����E�J�������艺���̒��ŁA�������X�X�ł͏]�ƈ��̐l���������Ȃ��Ƃ��������o�Ă���B�o���A�]�Ђ̒��ʼnƂ������Ȃ��B�n��̏��X�X�ň���H�ׂ���Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���̂悤�Ȓn��ւ̉e���������ւ�傫���B

�@�����U�́A2100�l���������H���2005�N���ɕ��A�O���[�v�S��3��8000�l�̂���3�N�Ԃ�9700�l�i��25���j���팸����i700���̊�]�ސE���܂ށj�Ƃ����v��\�����i5��28���t���w�����U�V���x�i�Г���j���O�j�B

�@��]�ސE�ɂ��ẮA������Ԃ�7��16������2�T�ԁA�ߑO10������12���܂ł̌ߑO���ɍs�Ȃ��邱�ƂɂȂ��Ă������A1���ڂ̂�����2���ԂŊ�]�ސE600�l�g�ɑ���640�l�����債�A���ʂ�634�l����]�ސE�ɉ����A��Ђ̊�]�ʂ�ɂȂ����B���ۂɂ�6���������]�ސE�̎�t�����n�܂�܂�1�J���ԂɌʂɑΏێ҂�ʒk���Ă����B3��`5��Ɩʒk����A�u���܂��̎d���͂����Ȃ�����A��߂邵���Ȃ��v�Ƃ��������v����A�v�����܂��ĘJ���g���ɗ����l���������B

�@�В��́A�����Ԃ����ꂩ��̓��j�N�������Ă����ƌ������Ă���B���ł���Ă���d���i���^�`���^�ԁA�o�X�A�g���b�N�j�͂��ׂ�2002�N4�����璆���ł���悤�ɂȂ����A�����Ńt�����Y���\�ɂȂ����ƌ����Ă���B���E�K�͂̃��X�g���ɑ��铬���ł���B

�@�r�L��2001�N4���ɖ����Đ��@�ɂ��ƂÂ��Đ��v���\�������B���̓��e�́A�@���H��A����H��p�����H��ɏW��A�A�]�ƈ���550���S�����ق�����ŁA�V����120����1�N�_��ōČٗp���A�J�����������������ԊO�蓖��30������25���艺���A�T�[�r�X�c�Ƃ�20���Ԃ���A�B�ސE����50�����x�����A�C���͉�ЁA�������̐l�����̍��́A1�`3�����x�����A�D���{���ƂȂǂ̋�s���́A100���x�����A�Ȃǂł���B

�����n�ق������Đ��@�Ɋ�Â��ĔC�������ēψ����A����͂��܂�ɂ������A�J�����͗D����ł���100���ł���ׂ����ƌ����Ă���B�ēψ��̏o���������ł́A��s�͒r�L�̌o�c���蓾�闧��ɂ���A�J���҂͂�����蓾�Ȃ����ŋ}�ɉ��قƂ����̂͂��������A��s�݂̂�100�������Ă����̂͌����E�������������Ə����Ă���B

�@�J���g���iJMIU�j�́A���{���Ƌ�s���В��𑗂荞��ł����̂�����A���₪�j�Y�ƍĐ��̐ӔC�����ׂ����Ǝ咣���Ă���B�܂��A��O���炠�邱�̍H����c���ׂ��ł���Ǝ咣���Ă���B

�@��ʍ��ҁi���͉�ЁA������ƂȂǁj��700���\�Ђ���悤�����A����H��ł͋��͉��10�Ђ��������Ă���B���͉�ЁA�ꎟ�������ɂ͐������ꂽ�����m��Ȃ����A�ȉ��̉������ɑ��Ă͒��ڎ���ł͂Ȃ��̂Ő���������Ă��Ȃ��B2001�N8���̈�ʍ��Ґ�����ł�200���\�Ђ������Ă��炸�A�����ł͎���A�ӌ��͈ꌾ���Ȃ��A��Ђ̍����i��ł��邱�ƂƁA���߂��L�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�@�s�s���ł́A�������֘A�Ǝ҂̋~�ςƂ��āA50���~�ȏ�̕��̂���Ƃ���ɑ��ċً}�Z��������Ƃ̂��Ƃ������B

�@�J���g���iJMIU�j�́A���s�����Ƃ�����J���҂������Ă������Ƃ͒n��o�ςɂ��傫�ȉe����^����̂ŁA�ٗp�ƒn��o�ϊ������̂��߂Ɏ����̂Ƃ��Ă���Ƃ̍Č���v�����ׂ����Ɠ��������Ă���B�H��̉��̒n��ɂ���܂�2�炢�r�����܂������A�n��̐l�X�͉�Ђ�J���҂����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ȂǑS���m��Ȃ���ԂȂ̂ŁA9���ɂ̓r��3���������̒n��E�K��ɂ܂��A�r�����܂��Ȃ���n��̐l�X�Ƙb�������v��ł���B�i�`�l����Б��̒�Ă��o�Ă����ɑS�����قɎ^�����Ă��܂������ŁA�i�l�h�t�͍Č���ڎw���撣���Ă���B

�@�i���j���̒�����2001�N9���𒆐S�ɕ�����蒲���������Ȃ��A����2002�N2���ɂ͂قڏI����Ă���B�]���Ă��̌�̏��ɒ[�ɕω���������������B �r�L�̑��c�͍��N��3��29���ɂ͉��l�n�قŐE���a�����������A�S�ʏ������������B��������̎�Ȓ��g�͇@��Ћy�ёO�В��̎Ӎ߂ƑO�В��̎����̒B�A���ق̓P��Ɗ�]�ґS��15�l�̍Čٗp�B�B�J�����̎���100���ۏ�B�C��ƍČ��ɂނ��J�g�W�̐��퉻�B�Ȃlj���I�ȓ��e�ƂȂ��Ă���B

�@���̏����̗v���͇@�E��̒c������b�ɁAJMIU�A�_�ސ�J�A�A���J�A�A�����J�A�A���J�A���̋��͂Ďx��������c���������A����I�ȉ^�c���т��A�S���I�Ȃ����������܂߁A�@�˂苭�����������������߂����ƁB�A�J�����̂����ɍH��̈ꕔ�����@�I�ɐ苒���A�@�����������̋��_�ɂ���ƂƂ��ɁA��ЍČ��̂��߂ɕs���ȍH��p�n�̔��p�ɂ͘J�g�́@���ӂ��K�v�ȏ����o�������ƁB�B�D�G�ŋ��͂ȕٌ�c���������A�n���J���ψ����@�ٔ�����L���Ɋ��p���A���̃e�[�u�����펞�����������ƁB�C���͓I�Ȓ������͂Ɋ�Â���K�͂œ�����`�ɂ��A��s����������100������ł��A��ʍ��҂͂قƂ�lj���ł����A�J���҂̑ސE���Ȃǂ��قƂ�ǕۏႳ��Ȃ����Ƃɑ���ᔻ�̐��_���@���o�������ƁB�D�ēψ��Ȃǂւ̓����������n���I�ɂ����Ȃ��u���Z�@�ւ̂ݑS�z���@������邱�Ƃ́A�t���E�����������v�Ƃ̈ӌ����Ȃǂ��������A�ٔ����̋��������������@�ƁB�E���{���Y�}�̋��͂����āA�ؓ����v�O�@�c���̍����Ȃǂɂ��A���Z���Ȃǂ̈��͂�W�Q�������Ȃ��������ƁB�Ȃǂł���B

�i�ڂ��������͒r�L���c�̋L�^�W�ȂǎQ�Ƃ��Ă��������B�j

�@���Ƃ̃��X�g���́A�֘A��ЁA���͉�ЁA������ƁA�[����ƂȂǂ̘J���ҁA���c�ƎҁA����ɂ͏��X�X�Ȃǂɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B�u�H����Ȃ����Ȃ��łق����v�u���X�g���͎~�߂Ăق����v�u�n��o�ς̊��������v�Ȃǂ̐����n��Ɋg�����Ă���B

�@���������Ǝ҂̑������s������ł́A�u�d����5����1�Ɍ������v�u�d�����S���Ȃ�����4�J���������Ă���v�Ȃǐ[���ȏ�Ԃ��g�����Ă���A�|�Y�A�p�Ƃ������o�Ă���B

�@�����P���́A�O���[�o���P���A�A�W�A�P���������t�����Ă���B�����A�x�g�i���A�t�B���s���Ȃǂ��Y���_���ڂ��A�����̎Y�Ƌ���������ł���B���̂悤�ȏ�Ԃ𑱂��Ă��������̋Z�\�E�Z�p�̓[���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƌ��O����Ă���B��������d�������O�ɏo�Ă��܂��ƁA�Ăі߂��Ă��Ȃ��B�܂��A���O�ɏo�Ă����d�����ǂ�ǂx�Ȃ��́i�Ⴆ���^�Ȃǁj�ɂȂ��Ă���B���̑��Ƃ̑�K�͂ȃ��X�g���ƊC�O�ړ]�ɂ���āA�n��o�ς��܂��܂���ςɂȂ�Ƃ݂�ȐS�z���Ă���B

�@�ŊJ��Ƃ��ẮA��́A����̊炪������ʒu�ł̃l�b�g���[�N�Â���ŁA�d���̎M�A�Љ�I�ȎM�����邱�ƁA�܂��A���̂��߂̃V���N�^���N�g�D�Ƃ��đS�̂����C�A�E�g���R�[�f�B�l�[�g�ł��鎩�O�̃V���N�^���N�\�͂��A��������邱�Ƃ��������Ă���B

�@��́A�n��o�ς�S�����ꂩ��s���ɓ��������邱�Ƃ��d�����Ă���B�u�n��o�ϐU�����v����̒��ڐ����͔ی����ꂽ���A������ł��Ȃ��Ƃ���������o�����B�\�Z�[�u���s�킹�A������Ƃ��n��o�ς̒��Ŗ�����S���镔�����g������Ă�����g�݂��d�����Ă���B

�@����̕����Ƃ��ẮA�����������Ă̈ӎ��ϊv�ɂ����g��ł����B�܂��A���ꂩ��͒n��z�I�Ȍo�ς������Ă�����ŁA��̓I�Ȏd���������A�����Ǝ҂̉c�ƂɃv���X�ɂȂ���̂��A�s���ɂ����������Ă����B�����̂��n��������Ƃ悭�m�邽�߂ɁA���Ԓ�������邱�Ƃ�v�����Ă����B�ΈĂ�n�撆����Ƃ̑�������o���Ă����B

�@�@���̎��Ƌ����g�����������Ƃ�������̌`�Ԃ����ꂸ�A�g��������p�Ƃ��o�Ă���ł���B

�@����эH�Ƌ����g���ł́A������蒲���������O������4���قǔp�������B�d�����o�Ȃ��Ȃ�A�S���d�����Ȃ�������3�J���A���N�Ƒ����Ă����B�g�уE�I�[�N�}���Ɏg�������ȃl�W������Ă���������������́A���̎d������������Ȃ��Ȃ������A����͐e��Ђ̐��Y�̊C�O�ړ]�̉e���ł���B�����g���̒��Ŏ��ЊJ���\�͂������Ă����Ƃ��g�����ɂ��d�����Ă���Ă������A���݂͂��̎d���i�����̂̃{���f�B���O�̑��u�j���s�^�b�Ǝ~�܂��Ă��܂������߂ɋK�͂��k���A���N6���ɎВ�����サ���B�n���10�Ђ��炢�ɉ������̎d�����o���Ă���Ă������A���݂��̉����̐l�����̎d���͑S���Ȃ��Ȃ����B

�@���ŁA�m�d�b�A�x�m�ʂȂǂ̑��������X�g���v��́A���ア�������e�����g���邾�낤�B���ł́A���ɐ��N�O�ɕ��Љ��A���X�g���������߁A�m�d�b�����Ɍ����̐������傪�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�m�d�b�R�`�͕x�m�[���b�N�X�ɔ��p���A�É����d�̓d�q�@��W���W�Ă���B�����g���̎�g�݂Ƃ��ẮA�ٗp�J���\�͎��ƒc�����P�폕������N��800���~�~3�N�ԎA���ꂪ�I����č��N����͑�2�폕������200���~�~2�N�ԁA�g�[�^����5�N�Ԃ̏������āA�ٗp�ƘJ�������̌���ȂǂɎ��g��ł���B�܂��A���̂Ƃ���}���ɘJ���@�����肳��Ă���̂ŁA���̌[�֊������ē���E�ƈ��菊�ƒ�g���Ă���Ă���B

�@�����g���Ƃ��Ďd���𑝂₵�Ă�����g�݂͓���A�l�b�g���[�N�������Ďd�����������Ƃ����̂��A���肪�����Ȃ��Ƒ�ϓ���B

�@����̕����Ƃ��ẮA�Ⴆ�A���p�i�A�����@��Ȃǂ��ȒP�Ɍ����邩���m��Ȃ����Ȃ��Ȃ�����B��q�̊J���������́A���̂悤�ȋZ�p�E���i�J���ɂ͎g���Ȃ��B�����̎g���������������t���[�ɂ��Ăق����B��w�̌������������Ԃ�I�[�v���ɂȂ��Ă��Ă���̂ŁA������ƂƂ̋����E��g�̓��������ƊJ���Ȃ����ƌ������Ă���B������Ƃ͑��Ƃ̂悤�Ȏ����͂ɂ��̂����킹���s��Â���Ȃǂł��Ȃ��B�n��̘J���҂Ƃ������E��g���Ďd���������Ȃǂ�i�߂Ă��������ƍl���Ă���B�j�[�Y���W�߁A�K�v�Ƃ���Ă�����̂����������������Ă���B

�@�����̊W�A���͑��u�W�ȂǂɌg����Ă��钆����Ƃ��������A��ό������ɂȂ��Ă��āA�Ő�����3���A4���̎d���ʂɂȂ��Ă���A������ˑR��Ђ��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������o�Ă���B���̂ق����ʊW����ό������ł���B�u���̂Â���v�́A�ݔ��������₦����ł���A�d���ʂ�3�����Ȃǂ̉�Ђ������B�_�ސ�ł̓s���~�b�h�^�\���̒��ɑg�ݍ��܂�Ă����̂ŁA���Ƃ̃��X�g���Ȃǂ̉e���͑�ϑ傫���B

�@�_�ސ�̒�����ƉƓ��F��̎�g�݂Ƃ��ẮA�Y�w�A�g�A�N�o�c�Ҍ𗬉�A�o�c�v��Â���A�s���Ƃ̍��k��A���K�͌o�c���A���ጤ���ȂǂŃf�B�X�J�b�V�����Ȃǂ������߂�B�^���ʂł́u���Z�A�Z�X�����g�@�v����̗v�������^���������߂Ă���B

�@�����̂Ƃ̊W�ł́A�ٗp���Ȃǂ𒆐S�Ɏ�g��ł���B���������ł������Ƃō�N1�N�Ԃ�200�l���炢�̐V�����̗p���n��ɍv�������B

�@���Ƃ��ǂ�ǂ�C�O�i�o���A���ꂩ��͒�����ƍl���Ȃ��ƌ����鉺�ŁA������Ƃ̌o�c�҂͖{���ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���B

�@�������̒��ł��悻���̂悤�ȗv�����o���ꂽ�B

�@�@���Ƃ̍H�����l���팸��F�߂Ȃ��łق����B���̉e���͊֘A��ЁA������ƁA���X�X�A�n��ɍL�͂ɋy�ԁB

�@�A�H��ʼn����N�����Ă���̂��A�֘A��ƁA������ƁA�n��ɂ��m�点�Ăق����B�֘A��ƁA������ƁA�n��ł������ł��Ȃ��̂����c���Ăق����B

�@�B���Ƃ�������Ƃɂ������ēˑR�d����ł������薳���ȒP���艺�������v���Ȃ��悤�A���Ƃ̌o�c�҂ɓ��������Ăق����B

�@�C���Ƃ��n��ɂ��ӔC���ʂ����n�抈�����ɋ��͂���悤���悤�ɁA���Ƃ̌o�c�҂ɓ��������Ăق����B

�@�����̗v���ɑ��āA���J�A�͎����̗l�Ȏ�g�݂��K�v�ł͂Ȃ����B

�@�@�H����E�k�����ɂ������ẮA�֘A��ЁA���͉�ЁA������Ɓi�ȉ��܂ށj�A�[����ƁA���X�X�A�n�擙�ɗ^����e���Y��Ђɒ�������������ƂƂ��ɁA���O���������A�e�����������c������B

�A�j���[�X�A�r�����Œn��ɒm�点�銈���⍧�k�E���k�Ȃǂ��s���B

�B���Ƃɉ����֘A��@�Ȃǂ����炳����B

�e���Ǝ҂́A�p���I�Ȏ���W��L���鉺�����Ǝ҂Ƃ̎�����~���A���͑啝�Ɍ������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�������Ǝ҂̌o�c�ɒ������e����^���Ȃ��悤�z�����A�����̗P�\���Ԃ������ė\��������̂Ƃ���B

�@����P���́A������ʁA�[���̒��Z�A�[�i�p�x�̑��ǁA����̎x�������@�A�i���A�ޗ���A�J����y�юs���̓������̗v�f���l�����A�����I�ȎZ������Ɋ�Â��A����������Ƃ̓K���ȗ��v���m�ۋy�јJ�������̉��P���\�ƂȂ�悤�A�������Ǝҋy�ѐe���Ǝ҂����c���Č��肷����̂Ƃ���B

�@�e���Ǝ҂́A�C�O�i�o���тɎ��Ə��̏W���ɔ����ړ]�A���y�ѓ��������̍������ɂ��āA�������Ǝ҂ɏ����A�������Ǝ҂��s�����i���p���y�ѐV�K�e���Ǝ҂̊J�̑Ή��ɑ��Ďx����������̂Ƃ���B�e���Ǝ҂́A�Z���Ԃɂ�����o�Ϗ�̋}���ȕω��ɂ��A���炪��e�����������Ǝ҂ɕs���ɓ]�ł��Ȃ��悤�w�߂���̂Ƃ���B

�@��L�̂悤�ȗv���ɂ��ƂÂ��A�J���g���Ƃ��Ă͒n�搭��ɂ��ė��_�I�E���H�I�ɂ����������[�߂�K�v������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ肠�������̂悤�ȓ_�ɂ��Č�������B

�@��Ƃ̎Љ�I�ӔC�A�J���g���̒n��ɂ���������ɂ��āB

�@�i�ٗp�A�A�ƁA�[�ŁA��������A����A�Љ�ۏ�ȂǑ���ɂ킽��̂ł́j�B

�@�J�����A�����̍��Ȃǂɂ��āB

�@�i�J�����̗D��A��������̓��e���قƂ�ǂ������j�B

�@�֘A��ЁE���͉�ЁE������Ɓi�ȉ��܂ށj�A�[����ƂȂǂƂ̒�g�ɂ��āB�i�g���̂Ȃ��Ƃ��������̂łǂ̂悤�ɂ����߂邩�j�B

�@�n��̋����g�D�ɂ��āB

�@�i�n��̋����g�D�Œn�搭�������B�n��̏��K�w���Q���ł���^���Ɂj�B

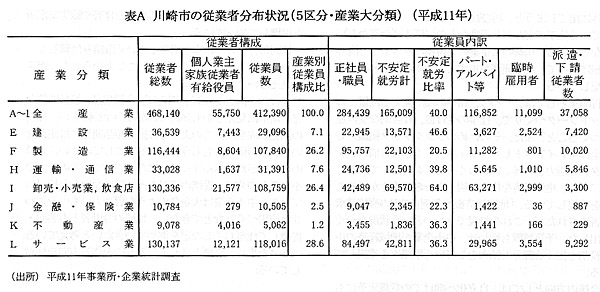

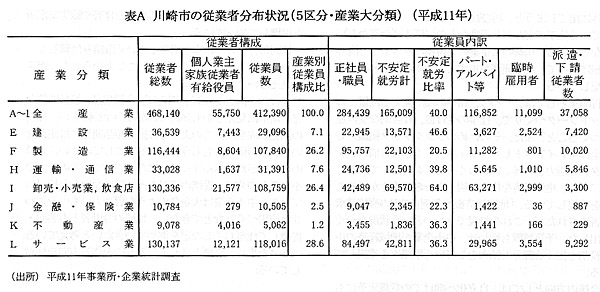

�@���s�̑S�Y�Ə]�Ǝґ���468,140�l�̂����A�]�ƈ��i�J���ҁj������412,380�l�ŁA���ꂪ�J���g���g�D�Ώې��ł���B�l�Ǝ�E�Ƒ��]�ƎҁE�L����������55,750�l�́A�����E������ƉƓ��F��̑g�D�ΏۂƂȂ�i�\A�A1999�N7��1�����݁j�B

�@�]�ƈ��i�J���ҁj�̎Y�ƕʕ��z�́A�T�[�r�X��118,016�l�i28.6���j�A�����E�����E���H�X108,759�l�i26.4���j�A������107,840�l�i26.2���j�ȂǂŁA����3�Y�Ƃ�8������B�J���g���g�D���͂��ꂼ��Y�ʂōs���Ă���B���ꂼ��̎Y�ʘJ���g���̑g�D���͂��܂��܂ł���B

�@�S�Y�Ə]�Ǝҁi�J���ҁj�̏A�J�`�Ԃ́A���Ј��E�E����284,439�l�i60.0���j�A�p�[�g�E�A���o�C�g��116,852�l�i28.3���j�A�Վ��ٗp��11,099�l�i2.7���j�A�h���E�����]�Ǝ�37,058�l�i9.0���j�ł���B���Ј��E�E���Ƃ��̑��̕s����A�J�i�v165,009�l�j�̊�����6��4�ł���B

�@���Ј��E�E�������ł������Y�Ƃ͐�����95,757�l�ŁA�����ŃT�[�r�X��84,497�l�A�����E�����E���H�X42,489�l�Ȃǂł���B

�@�s����A�J�Ґ������ɍ����͉̂����E�����E���H�X69,570�l��6������B���̂ق��̎Y�Ƃł����Ȃ荂�������������Ă���B

�@�s����A�J�Ґ����`�ԕʂŌ���ƁA�p�[�g�E�A���o�C�g���������͉̂����E�����E���H�X63,271�l�ŁA�����ŃT�[�r�X��29,965�l�A������11,282�l�Ȃǂł���B�h���E�����]�Ǝ҂������̂́A������10,020�l�ŁA�����Ō���7,420�l�A�^�A�E�ʐM��5,846�l�Ȃǂł���B

�@���̂ق��Ɏ��Ǝ҂���3���l�͂�����̂ƌ�����B

�@���������āA�J���g���͐��Ј��E�E���͂������̂��ƁA�����̕s����A�J�҂ɂ��Ă��A�����Ǝ҂�������ɓ���āA�g�D���������߂�K�v������B���ꂼ��ǂ̂悤�ɑg�D�����Ă����̂��A��l�ł͂Ȃ����A�Y�ʘJ�g�A�Y�ʘJ�g�n��x���A�n��J�g�ȂǁA�K�ʼn������₷���`�Ԃł����߂Ă������Ƃ��厖�ł��낤�B

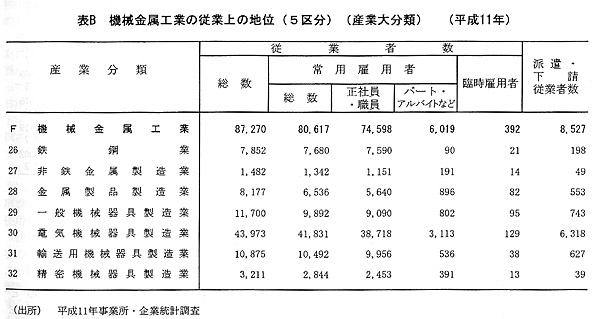

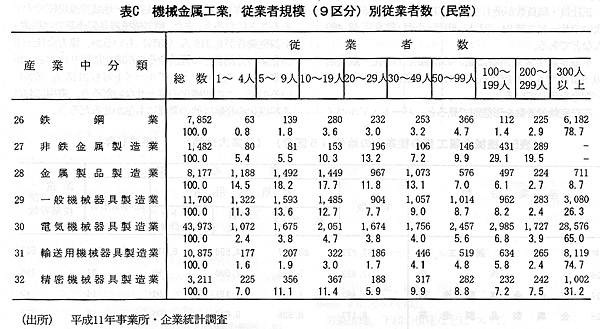

�@���s�ł͐����ƘJ���҂�7���ȏ���@�B�����H�ƘJ���҂���߂�B���������āA�@�B�����H�ƘJ���҂̑g�D���������Ƃɂ����Ă͍ŏd�v�ł���B

�@�@�B�����H�ƘJ���҂̂���5���͓d�C�@�B�����Ƃ̘J���҂ł���A���̑g�D���͋ɂ߂ďd�v�ł���i�\B�j�B�������A�d�C�@�B�����Ƃ̘J���҂�6���ȏオ���ƂɌٗp����Ă���i�\C�j�B�����͘A�����g�D���Ă���̂ŁA�����ƂɈˋ������J�A�E�n��J�A�K�͂ł����߂邱�ƂɂȂ낤�B�܂��A�d�C�@�B�����Ƃł͔h���E�����]�Ǝ҂�6,318�l�i13���j�����邪�A���͉�ЁE������Ƃ̘J���҂Ƃ̒�g�₻�̑g�D���ɏ��o�����Ƃ��厖�ł��낤�B�p�[�g�E�A���o�C�g����3113�l�i6���j����̂ŁA���̑g�D���̗��Ƃ��Ȃ����낤�B�d�@�ɂ�����g�D���̌o���͑��̋Ǝ�ɂ��������邾�낤�B

�@���̂ق���ʋ@�B�����ƂȂǂ̑��Ƃŏ����ł��S�J�A�Y�ʑg���������Ĉ��̉e���͂������Ă���Ƃ���̎�g�݂��ɂ߂ďd�v�ł���B�����ł����J�A�E�n��J�A�̎�g�݂Ǝx�����厖�ł��낤�B

�@���ݍł����������X�g���������߂��Ă���̂��d�@���Ƃł���B���̖���I�K��������̒����i�J�������E�n�搭��v���W�F�N�g�E�_�ސ�j�̃��C���ł���B����͐_�ސ�i���j�̐����Ƃ̒��S�ł���A�n��o�ς̋y�ڂ��e�����傫���B

�@��L�̑g�D���ƕ����đ��Ƃ̖���I�K���̉^�����ǂ̂悤�ɂ����߂邩�B��L�̐��Ј��E�E���͂������A�h���E�����]�ƎҁA�p�[�g�E�A���o�C�g�A�Վ��A����ɂ͒n��ɎU����Ă��鑽���̉���������ƁE�Ǝ҂Ȃǂ̗v����S�Ă��ݏグ�A�����̐l�X���^���̎�̂Ƃ��Ȃ��猧�J�A�E�n��J�A�����������n�悮��݂ʼn^���������߂邱�Ƃ��厖�ł���B

�@�����I�ۑ�Ƃ��ẮA�ٗp�E�A�Ƃƒn��o�ς���邱�Ƃ����S�I�ۑ�ƂȂ邪�A���H�I�E��̓I�ɂǂ̂悤�ȓ��e����Ƃ�{�ɔ����Ă����̂��B��L�̐l�X�̗v���ɂ��ƂÂ����A��{�I�ȕ����Ƃ��ẮA���ق��Ȃ��A�����Ȃ��A�n��̎d����ۏႷ��A�n��o�ςւ̈��e�����������A�Ȃǂł��낤�B�o�c�҂̐ӔC�A���Ƃ̎Љ�I�ӔC��Njy����ƂƂ��ɁA�u���ًK���@�v����Ȃǂ̖@�I�[�u�����߂�^����n�悮��݂ł����߂邱�Ƃ�A�w�i���{�ɑ���^���A����u�\�����v�v����߂����鍑���I�^���A�Y�ƐU�������߂�^���Ȃǂ��K�v�ɂȂ낤�B

�@���g�D�J���҂͒�����ƁE����Ƃ̂Ƃ���ɑ����B�����ł͂��܂��܂Ȍ`�ő��Ƃ̈������Ă���A���̂�����J���҂ɍs�����Ƃ������B���ɏ����ƁE���H�X�A�T�[�r�X�Ƃł͎��Ə����̂��̂����Y�����ł���ƂƂ��ɁA�p�[�g�E�A���o�C�g�Ȃǂ̕s����A�J�������B�����̘J���҂̌ٗp�Ɛ����̈���̂��߂ɑg�D���͌������Ȃ��B������ǂ̂悤�ɂ����߂邩�A�Y�ʂƌ����Ă��Ȃ����������A��ʁA�����A�n��J�g�Ȃǂ�����`�őg�D������K�v�����낤�B

�@�����ɁA���̕���ł͒�����ƁE����Ƃ��������A�����̐l�X����Ƃ̖���I�K���A�ٗp�E�A�Ƃƒn��o�ς����^���̋����̗ւɓ����Ă��炢�A�n�悮��݂̑傫�ȉ^���̂����邱�Ƃ��厖�ł��낤�B����܂ł������A������������ĉ^���������߂��Ă��邪�A��������̏�Ɍ������Ă��������O�i�����A���J�A�E�n��J�A�����̒��S�I�������ʂ������Ƃ��������߂��Ă���B

�@���l�H��n�т������_�ސ쌧�́A�������u�s���v�Ƒ��Ƃ̒n���W�J��C�O�i�o�Ȃǂɂ���āA���Ƃ̐��Y���_���猤���J�����_�ɕς�����Ƃ͂����A���ς�炸���Ƃ̎��Ə����W�ς���n��ł���B�����ăT�[�r�X�Ƃ��܂߂ĂقƂ�ǂ̎Y�ƂŎ��Ə����Ə]�ƈ������������Ă����B���̏ア�܂�s�Ǎ��̍ŏI�����A�V���ȁu���X�g���v�Ə̂�����Ƃ̑�ʉ��فA���Ə����A��Ɠ|�Y�ɔ�����K�͂Ȍٗp�팸�≺���ĕҁE�팸�������Ȃ��Ă����B���̂悤�ȁu���X�g���v���K��������̐���ɐ_�ސ�J�A�́A���ƘJ�g���قƂ�ǂ��ׂāu�A���v�ɉ������Ă��钆�Ŏ��g��ł����B���̎��g�݂́u�n��o�ς̔��W�ƌٗp�̊m�ۂɊւ�����v��u�n��o�ςƒ�����ƁE�Ǝ҂̐U�����͂�����v�Ȃǂ̐�����߂�������^���ł���B�����Đ��s�̒n��o�ϐU�����̒��ڐ����^���������A���ݘJ�A�A���J�A�Ȃǂɂ���Ď��g�܂ꂽ�B�_�ސ�J�A�Ƃ��Ắu���̐��ʂ������Ă���v�Ƃ͂����A�u�����̓������p�����K���ɂ��Ă͐������Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

�@�u���X�g���v�K���ƌ����Ă��A��̓I�ɂ͉��ًK���A�|�Y��Ƃɑ���J�����̕ی십���A�����֘A��@�̊��p�Ɖ��P��n�悩��Njy���ė��@�����߂����S���I�ȍ��������s���ɔ��W�����邱�Ƃ��s���ł���B

���ًK���ɂ��ẮA���{�ɂ��A�������قS�v���Ƃ����������ٖ@�������邯��ǂ��A����͎��Ԗ@�I�ȋK���ł͂Ȃ��A�J���g���^���̐��ʂƂ͂����A����@���ł��邽�߂ɁA�v���エ��ї��ؐӔC��̖��m���������Ă���B����䂦���E�E���{�́A���̐������ٖ@�����u�I�g�ٗp���s�v��O��Ƃ��Ă���Ƃ��A�u�o�u���v�����u�I�g�ٗp���s�v�̏I���������ɂ��āA�u���ق̎��R�v����w�O�ʂɏo���A���ق̐������̗��ؐӔC���g�p�҂����킸�ɁA����@���̐������قS�v�����ɘa���A����ɂ��̓K�p���̂��̂�ے肷��܂łɂȂ��Ă��Ă���B

�@���Ƃ��Ɓu�I�g�ٗp���s�v���̂����ƒ��S�̊��s�ł���A������Ƃł͂��̂܂ܑÓ����Ȃ��B���������{���E�������悤�ɁA���{�̑��Ƃ��u�I�g�ٗp���s�v������Ă��Ă��邩�琮�����ٖ@�������܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B���{�̐������ٖ@�����A�J���g���^���̐��ʂƂ͌����A�h�C�c��1951�N�ɐ��肳�ꂽ���ِ����@��1963�N�ɍ̑����ꂽ�h�k�n�́u�g�p�҂̔��ӂɂ��ٗp�̏I���Ɋւ��銩���v�i��119���j�̉e�����Ă���B

�@�h�C�c�ł�1920�N�̏]�ƈ���\�ψ���x�̌p���̏�ɁA���1951�N�ɉ��ِ����@�����肳��āA���ꂪ���ًK�����@�̐��ƂȂ����B���@�͏]�ƈ���\�ɑ���g�p�҂̎��O�̊�Ə��J���ƘJ�g���c��O��ɂ��āA�u�Љ�I�ɕs���v�ȉ��ق͖����Ƃ��āA���ق��u�@�J���҂̍s�ׁE�ԓx�ɂ����فv�u�A�J���҂̈�g��̗��R�ɂ����فv�u�B�o�c�҂̕K�v���ɂ����فv�Ƃ����O�ɗތ^�����āA������ɂ��Ă��u�Љ�I�������v�𗧏��鍪���������Ȃ����ق͖����ł���Ƃ��Ă���B���������ق��u�ŏI��i�v�Ƃ��Ă̂ݏ��F����Ƃ������ꂩ����ى���\�ł���ꍇ�ɂ����ق͖����ł���Ƃ��Ă���B�����āu�Љ�I�������v�̗��ؐӔC�͎g�p�҂ɂ����܂ł���Ƃ��Ă���B

�@�u�o�c��̕K�v���ɂ����فv�̗L���v���͓��{�̐������َl�v���Ɠ����悤�ɁA�@�ٔ������o�c��̕K�v���A�A���ى��w�͂�s�������Ƃ̕K�v���i�z�]�̉\���A�E�Ɠ]���A����P���ɂ��p���ٗp�̉\���A�J�������ύX�ɂ��ٗp�̉\���A���̐E��̎��ԊO�J���K����Z�k�J���ɂ��ٗp�p���̉\���Ȃǁj�A�B�u�Љ�I���_�v�i�J���҂̎��Ə��������ԁA�J���Җ{�l�ƉƑ��̎����E���Y�A�J���҂̔N��A���N��ԁA�]���̗L���Ȃǁj���\���l�����邱�Ƃ̕K�v���A�u�C�o�c�g�D�@�i1952�N����A72�N�S�ʉ����j�ɂ��]�ƈ���\�ψ���̎��O�̈ӌ�����̕K�v���ƈًc�\�����Ăɂ��i�I���܂ł̌p���ٗp�A�ƂȂ��Ă���B

�@������1970�N��ɁA���[���b�p�ł����ًK�������@������Ă��鍑�́A���̃h�C�c�ƃI�����_�ȂǏ����ł���A�t�����X�ł����@�����ꂽ�̂�1975�N�ł������B�����1973�N�ɑ����Љ��w��Ƃł���`�j�y�n�Ђ��A�h�C�c�A�I�����_������ăx���M�[�ő�ʉ��ق����{���悤�Ƃ��đ傫�Ȗ��ɂȂ����B�����ŋ��d�b��1975�N�u��ʉ��قɊւ���������̖@���̐ڋ߂Ɋւ���w�߁v���o���āA�J���҂ɐӔC�̂Ȃ����R�ɂ����30���Ԋ�ƋK�͕ʂɏ]�ƈ���10�������̐l�������ق��邩�A90���Ԃ�20�l�ȏ�̏]�ƈ������ق���ꍇ�A��ʉ��ق���������肷��\���ɂ��Ďg�p�҂͏]�ƈ���\�ƈӌ��̈�v��������悤�ɋ��c���A�]�ƈ���\������Ɍ��ݓI��Ă��o����悤�Ɋ֘A��ׂĂ�K�X���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����B������92�N�ɉ������đ����Њ�Ƃ̍��O�̐e��Ƃ̌���ɂ��q��Ђ̉��ق��K�p����邱�ƂɂȂ����B

�@����A�h�k�n��1982�N��63�N��119�������W�������u�g�p�҂̔��ӂɂ��ٗp�̏I���Ɋւ�����v�i158���j�����166���������̑����A�u�ٗp�́c�Ó��ȗ��R���Ȃ�������A�I�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��A�u�o�ϓI���فv�i���������فj�ɂ��ẮA�]�ƈ���\�Ƃ̌ٗp�I�����R���̏��A�I����������ŏ��ɂ���[�u�Ɋւ��鋦�c�A�I���ɑÓ��ȗ��R�����邱�Ƃ𗧏���ӔC���g�p�҂ɂ��邱�Ƃ��K�肵���B

�@�������A���{�ɂ͂��܂��ɂ��̂悤�ȉ��ًK�����@�͂Ȃ��A���̑O��ƂȂ��Ă����ރC�c�̏]�ƈ���\�ψ����x��t�����X�̊�ƈψ���x�ɂ�鎖�O�̊�Ə��J���E�J���g���̘g���z�������c���x�����@������Ă͂��Ȃ��B����䂦�h�k�n���E������d�t�w�߂Ȃǂō��ۘJ���@��펯�ɂȂ��Ă�����ق̐������̗��ؐӔC���g�p�҂ɂ��邱�Ƃ����o���Ă��Ȃ����{�̎g�p�҂Ɂu���ق̎��R�v������Ɠ��{�̍��E�E���{�͎咣���Ă��邽�߂ɁA�g�p�҂����O�Ɋ�Ə��J���������A���ٌ��𗔗p���Ȃ���A���̗��p�̗��ؐӔC��J���҂ɕ��킹��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B���̂悤�ȗ���̒��ŁA���Ƃ̃��X�g���́A�ٗp�J���҂ɑ��Ă����łȂ��A������ƁA���c�Ǝ҂ɑ��Ă��A�����֘A��@�ɂ����ᔽ���āA���c�������ɁA�_�������I�ɖ���������A�ύX������A�Ő����肵�Ă��Ă���B���̌��ʁA���ƎҁE�����Ǝ҂��������āu�l����̒���v���Ђ��������āA�n��̎��c�ƎҁA������ƎҁA�_�����̉c�ƂƐ����̂䂫�Â܂��A�n��ɖ���������s�A���Z�@�ւ̌o�c��ݏo���Ă��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ȗ����ς��邽�߂ɂ́A�n����Ɠ��̕����̑g�D�n���̘J���g���́A�J���g���̑��ݗ��R�̌��_�ɗ����Ԃ��Ēc�����A������i�߁A���ًK���̗��@�����߂��������I�����s����n�悩��S���Ɍ����đg�D���Ă������Ƃ��d�v�ȉۑ�ɂȂ��Ă��Ă���B

�@�����Đ��@��\�����Ď�����|�Y�����r�L�̏ꍇ�A�A���i�`�l�ɉ�������C�P�K�C���j�I���i�g������430���j�ƑS�J�A�i�l�h�t�r�L�x���i�g������29���j�̓�̘J���g���𒆐S�ɑS�����ٌ�������̘J�����҂��s�����Ă��Ă���B

�@�������A�J�����҂Ɏx������ސE���͖�������Ԃ��Â��Ă���A����͖��炩�ɘJ����@��24���ᔽ�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�r�L�Ɍo�c�҂𑗂荞��ł��Ă�����{���Ƌ�s�𒆐S�Ƃ������҂Ȃǂ́u�ʏ����ҁv�ł�����Z�@�ւ��S�z��������邱�ƂɂȂ��Ă���u�Đ��v��āv���o���ꂽ�B�����Ēr�L�Ƃ̎����Ƃ̍Đ�����1�`3�������ٍς���Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B����䂦�ٔ������E���őI�C���Ă���ēψ����u�Đ��v��Ăɑ���ӌ����v�̒��ŁA�u�ʏ����t���v�ɑ���u�J�����v�Ƃ̊W�Łu�t���E�����������v�Ǝw�E���Ă���B���́u�Đ��v��āv�͓����n���ٔ�����2001�N10��3���ɔF���肷��Ƃ���ƂȂ������A2001�N11��7���̏O�c�@�����J���ψ���Ō����J����b�́u�J�����ی�̊ϓ_����\���ȑΉ��ɓw�߂Ă܂��肽���ƍl���܂��v�Ɠ��{���Y�}�̖ؓ����o�v�ψ��ɓ��ق��Ă���B

�@���݁A�r�L�Ɍ�����悤�ɁA��Ɠ|�Y�ʼn��ق��ꂽ�]�ƈ��̑ސE�����m�ۂ���Ȃ����Ⴊ�ӂ��Ă���B�����Đ��@�ł́A���^�A���ٗ\���蓖�A�ސE���ȂǁA�]�ƈ��̘J�����́A�Đ��葱�O�́u��ʂ̐������v�Ƃ��č��҂̈�ʍ��Y����̗D��ٍς��F�߂��A�Đ��葱�J�n��́A�u�v��v�ɂ�炸�ɐ����x������u���v���v�Ƃ���Ă���B�����čĐ����҂ł���|�Y��Ƃ̏]�ƈ��̘J�����ٍ̕ςɋ��Z�@�ւ�������̔��p������[�Ă�悤�ɁA�]�ƈ������Z�@�ւƐՂ��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@���J���Ȃ́u�J�����̕ی�Ɋւ��錤������v�i2000�N12��13���j�́A�J�����ƒ���A�d�ō��Ƃ̗D����W�̍��{�������Ă���B

�@�h�k�n��1949�N�u�����ی���v���̑����Ă���A�u�g�p�҂̎x�����s�\�̏ꍇ�ɂ�����J���ҍ��iWorkers�f Claims�j�̕ی�𑣐i�������������̖@�߂���ъ��s�ɒ������i�W������ꂽ�v�̂ŁA1992�N�Ɂu�g�p�҂̎x���s�\�̏ꍇ�ɂ�����J���ҍ��̕ی�Ɋւ�����v�i173���j���̑������B���{���{�́i�O�q�̂h�k�n��1982�N�́u�g�p�҂̔��ӂɂ��ٗp�̏I���Ɋւ�����v�i158���j����y���Ă��Ȃ����j����173�����������@���̌����y���������ƌ��č̑��ɂ������Ċ������Ă���A���܂��ɔ�y���ĂȂ��B����173������W���ɂ́u�J���ҍ��ɂ��ẮA�����@�߂ɂ��A������^����ꂽ���̑啔���̍��A���ɍ��y�юЉ�ۏᐧ�x�̍������������ʂ̓�����^����v�Ƃ���Ă���B�����ăt�����X�ł́A�J���ҍ��͑d�ō������łȂ���������D�悳��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@������ɂ���A�J���ҍ����ŗD�悳����悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂́A�l�����d�̎v�z�̔��W�ɂ��ƂÂ��Ă���B

�@���{�ł́A�J���ҍ����ی삳���x��������ƌ`�Ԃ̈Ⴂ�ɂ���āu��ʂ̐������v�Ƃ��Ă��A���@��295���ɔ�ׂĖ��@��308���ł͎キ�Ȃ��Ă���B�܂��A�J���ҍ����ی삳���J���҂͈̔͂ɂ��ẮA���@��308���Łu�ِl�v�A���@��295���Łu�g�p�l�v�ƂȂ��Ă���悤�ɁA�ٗp�J���҂����ł����āA�u�����v��u�ϑ��v���̌_��ɂ��ƂÂ��ĘJ������������҂��܂߂Ă͂��Ȃ��B

�@�������A�h�k�n���Łu�J���ҍ��v�Ƃ����̂́eWorkers�@Claims�f�̖�ł����āeWorker�f�͌ٗp�J���҂Ɍ�������̂ł͂Ȃ��B�����W�����y���Ă��Ă�����{�ł́A��Ɠ|�Y�ɂ���č��҂ƂȂ��Ă���Ǝ҂��A�g���|�����h�����łȂ��A�u���ƘJ���v���ی삳���悤�ɕی���������ׂ��ł���B�����ē��{�ł́A������ƎҁE���c�Ǝ҂��u���Ƒ̐��v�̂��Ƃŏ㉺�W�ƂȂ��Ă���s���~�b�h�^�����W�Ɉˑ����āg�d��������h�̂�҂��Ă������A�n��ō���ł͂��邪�H�v�ɍH�v�����炵�āg�d���������h�������߂āA�u���X�g���v�E�e��Ɠ|�Y���t��Ɏ���āA�Γ��E�����Ȏ�����W������o���Ă����`�����X�ɂ��Ă������Ƃ���ł���B���̂��߂ɂ́A�g�d���������h�����łȂ��A�g�n��Â���h�g�܂��������h�Ȃǂƌ�����n��U��������A�ٗp�J���҂̑g�D�ł���J���g�������S�ɂȂ��āA������ƎҁA���c�ƎҁA�_�����̒c�̂�s���c�̂Ƌ��͂��āu�Θb�Ƌ����v�ɂ���č쐬���A�������Ă������߂̍��������s�����A�n�悩��S���Ɍ����đg�D���Ă������Ƃ��d�v�ȉۑ�ɂȂ��Ă��Ă���B

�@2000.11.24�F�J�������n�搭���v���W�F�N�g������ʼn��{���u�_�ސ�ɂ�����_�ސ�J�A�̒n�抈���v�ɂ��ĕ�

�@2001.06.22�F�����O���[�v�̕Ґ��m��B����A���J�A���{���_�ސ�S���ƂȂ�A����̃X�P�W���[���ȂǑ��k�B

�@08.28�F�_�ސ�`�[���Œ����e�[�}�A���@�ȂǑ��k�B���𒆐S�ɑ��Ƃ̃��X�g���̉e���Ɩ���I�K���ւ̃��[�J���Z���^�[�̂Ƃ肭�݁A����̕����Ȃǂ𒆐S�Ƃ��邱�Ƃ��m�F�B

�@09.03�F���n��̒����Ǝ҂̏�Ԃɂ��ĕ�����蒲�����s���B(1)�L����В��쐻�쏊��\������@���썎�V���i�����j����A�d���̑啝�����A�P���艺���A�n��o�ς̋��̌���A���̑ŊJ��ƍ���̕����ɂ��ĕ����B����эH�Ƌ����g�����������E�L����ЃI���G���g���@��\������@������������A�p�Ƃ̌���A�����g���̎��g�݂ƍ���̕����ɂ��ĕ����B

�@09.08�F���ł����Ȃ�ꂽ�V���|�W���[���u���X�g�����~�߁A�n��o�ς̊��������͂���v�i��Áu�s���̉�v�ƂƂ��ɐ��s���I��������������J���҂̉�j�ɎQ�����A�I������Ƃ̘J���҂��烊�X�g���̎��ԂȂǕ�����蒲���B

�@09.10�F�H��̈ꕔ��苒���̒r�L�i���s�K��j��K�₵�AJMIU�r�L�x���̖���������J�����c�A�J�g�̊������ɂ��ĕ�����蒲���B

�@09.17�F�_�ސ쌧������ƉƓ��F����ǒ�����A������Ƃ̏A���F��̋��́A���̎��g�݂ƍ���̕����ɂ��ĕ�����蒲�����s���B

�@10.01�F�_�ސ�`�[���ŕ��̒����ĂȂǑ��k

�@11.29�F���̌����A��_�̓��e�ȂLjӌ�����

�@2002.02.22�F���̌����A�܂Ƃ�

| back | next |